道徳教育…「規範意識」を高める指導を!

「ルール」と「マナー」と「モラル」

皆さん、おはようございます。

学校には「きまり」があります。「きまり」について、「ルール」「マナー」「モラル」という似た言葉があります。

・「8時20分までに登校しよう」は「ルール」

「食事の時に口をあけずに噛んで食べよう」は、「マナー」

・「5分前に行動を開始しよう」は「モラル」

一般的に、

ルール:時間の厳守,授業の約束事・きまり,学校生活の約束事・校則

マナー:あいさつ,礼儀作法・言葉遣い,話の聞き方

モラル:役割への責任,他者への思いやり,誠実な心,公共物の使用

だと分類されますが、これからはすべて、「規範意識」のカテゴリーと考えられます。

「規範意識」とは、「時や場所,場合を考えて、自己中心的な考え方や利己的な考え方など自分の感情や欲求を制御しようとする意識」と定義されています。

学校で、この「規範意識」を育むためには、

① 明確な勤労観・職業観をもたせ,人生の見通しをもたせる「キャリア教育」

② 社会貢献活動が意義の大きい活動であることを実感させる「ボランティア活動」

③ 人とつながることの大切さに気付き,集団の中での役割を認識させる「部活動」が必須だと思います。

そして、「規範意識」を高めるためには道徳教育が欠かせません。人権教育との違いをまとめてみました。

| 道徳教育 | 人権教育 | |

| 法的根拠 | 豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を促し、道徳性を育成することをねらいとする教育活動 | 人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動 |

| 目 標 | 学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこと | 人権の意義・内容や重要性について理解し、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすること |

| 内 容 | A 主として自分自身に関すること B 主として人との関わりに関すること C 主として集団や社会との関わりに関すること D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに 関すること | ① 人権としての教育 ② 人権についての教育 ③ 人権を尊重した生き方のための資質や技能を 育成する教育 ④ 学習者の人権を大切にした教育 |

| 指導の場 | 道徳の時間を要として、学校の教育活動全体を通じて行う。 | 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間や、教科外活動等のそれぞれの特質を踏まえつつ、教育活動全体を通じて推進する。 |

| 時間設定 | 道徳の時間はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、児童生徒の発達段階を考慮して適切な指導を行う。 | 固定した時間設定はないが、各校の実態や児童生徒の発達段階をふまえ、計画的・総合的に取り組む。 |

身口意(しんくい)一致

1958年にスタートした小中学校の道徳の時間は、国の教育再生実行会議の提言を受け、2015年の学習指導要領一部改訂によって特別の教科として位置づけられました。それまで長く、検定を受けない副読本や教員が独自に作製した資料などを教材とし、教科外活動として行われてきた道徳の授業は、小学校では2018年度、中学校では2019年度から「特別の教科」として教科化され、教科書ができて全面実施となりました。

道徳教育の位置づけについては、これまで何度も論争が起きましたが、教科外活動で実施する方針は長く変わりませんでした。それは、戦前の教育勅語に基づく国家主導の道徳教育が、戦争への道にひた走る一因となったことを反省したからでした。しかし、それを敢えて教科化した背景には、あとを絶たないいじめの問題が潜んでいるからです。

しかし、道徳の授業は、いじめ問題の対策ばかりに目が行きがちですが、子どもたちが激動の時代を生きていくうえでの基盤となる「道徳心」を養うことこそ重要だと思います。

また、道徳の授業には新たな評価制度が導入されており、他の教科と違って数値で評価を示すのになじまないとの理由から、教員が文章に書いて評価しなければなりません。目標に達したかどうかを見る授業ではないので、他の子どもたちと比較をしてはいけないわけです。一人ひとりの子どもたちの成長ぶりをじっくりと見定め、励ます言葉が必要でしょう。

さらに、道徳の授業は、学級経営においても非常に大事な要素です。生徒たちの発達段階や課題に応じて、タイムリーな題材を選び、生徒に考えさせ、意見をぶつけ合うことで、生徒たちは道徳的判断力を高め、道徳的心情を豊かにし、道徳的態度と実践意欲の向上を図ることができます。1年を通して、いい道徳の授業を受けてきた生徒たちは見違えるように変容するものです。

さて、道徳授業の成否を決める要素として、

- ①「考える」土壌作り

- ②意見の言える雰囲気作り

- ③認め合う集団作り

が必要不可欠です。

そして、一番肝心なことは、道徳授業の成果を確認することです。つまり、道徳の授業後に生徒たちの行動が変容しなければ、その道徳の授業は価値がなかったということになります。

いくら頭でわかったとしても、生徒たちの実際の行動に変化がみられなければ、意味がありません。「模擬授業」の名付け親で、国語・道徳の授業名人、野口 芳宏先生が、「身口意一致」という言葉を述べています。

仏教には、十悪(十不善業道)を否定形にして、戒律としたものに、「十善戒(じゅうぜんかい)」というのがあります。江戸時代後期の徳僧、慈雲尊者によって広く宣揚された人たるの道を示したもので、「十善法語」ともいわれます。

| 不殺生 | ふせっしょう | 故意に生き物を殺さない。 |

| 不偸盗 | ふちゅうとう | 与えられていないものを自分のものとしない。 |

| 不邪淫 | ふじゃいん | 不倫をしない。 |

| 不妄語 | ふもうご | 嘘をつかない。 |

| 不綺語 | ふきご | 中身の無い言葉を話さない。 |

| 不悪口 | ふあっく | 乱暴な言葉を使わない。 |

| 不両舌 | ふりょうぜつ | 他人を仲違いさせるようなことを言わない。 |

| 不慳貪 | ふけんどん | 異常な欲を持たない。 |

| 不瞋恚 | ふしんに | 異常な怒りを持たない。 |

| 不邪見 | ふじゃけん | (善悪業報、輪廻等を否定する)誤った見解を持たない。 |

十善戒は、それぞれ、身口意に分類されます。

すなわち、

・不殺生、不偸盗、不邪婬は、「身」(しん):身体の行い,

・不妄語、不綺語、不悪口、不両舌は、「口」(く):言葉の行い,

・不慳貪、不瞋恚、不邪見は、「意」(い):心の行い,

です。

「言行一致」だけではなく、心遣いまで変容し、一致しなくてはいけないというわけです。

道徳指導のコツ

道徳の授業は、学級経営の上でも非常に大事な要素です。子どもたちの発達段階に応じたタイムリーな題材を選び、子どもたちに考えさせ、意見をぶつけ合うことで、子どもたちは道徳的判断力を高め、道徳的心情を豊かにし、道徳的態度と実践意欲の向上を図ることができるのです。

道徳授業を軽視している学級は、学年末になっても様々なトラブルが発生します。道徳の授業は漢方薬のようなもので、じわじわと効果が出てきます。しかも、その効果には持続性があります。

①「考える」土壌作り

道徳の授業では、ねらいとする道徳的価値を生徒に教え込もうとする指導態度(説教や強制,命令や禁止など)は好ましくありません。道徳の授業は、教師が教え込む時間ではなく、ねらいとする指導内容との関わりで、生徒に考えさせ、自分を振り返らせる時間でないといけません。

そのためには、普段から「なぜ」という問いを子どもにぶつけ、考える習慣を養っておくことが必要です。

例えば、児童・生徒がきまり破ったら、当然、教師は注意するでしょうが、なぜ、きまりを破ることがいけないのか、児童・生徒に問いかけ、考えさせ、明確な答を述べる必要があります。頭ごなしに、「ダメなものはダメだ」とか「学校のきまりだから」と言うだけで指導を終えていると、考える子どもは育ちません。

②意見の言える雰囲気作り

一般に、子どもたちは、答が一つというような問いには答えますが、「どう思う?」という問いに対してはなかなか発言しません。周りの目を気にして、自己主張することに抵抗を覚えてくるのは、思春期の特徴の一つですし、意見が出ないと道徳の授業は説教の時間になってしまいます。

クラスの中ではどんどん意見がいえるという雰囲気作りが大切です。

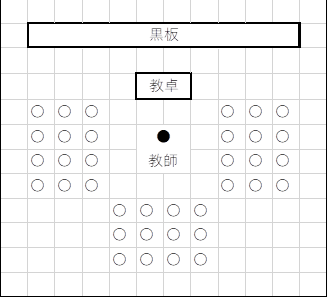

私は道徳の時間は、凹型に席を作り、真ん中にたって授業を進めるようにしています。質問を投げかけ、どんどん意見を言わせ、全ての意見を「素晴らしい」と言って褒めるのです。そうすることによって、どんどん意見の出るクラスになってきます。

③認め合う集団作り

また、子どもたちにどんどん意見を言わせる一方で、話し方や聞き方を教え,話し合いに参加するルールを指導しておくことが大切です。クラスの仲間が発言している時に、冷やかしや嘲笑は厳に戒めないといけません。

十人十色と言われますが、人の考えは千差万別で、どんな意見でも認めようという雰囲気作りを意識しましょう。中には、自分勝手な意見やわがままな意見も出てきますが、意外に、言っている本人は自分勝手だとかわがままだということに気づいていないケースも多いものです。そういう意見も無視せず言わせるようにしていると、次第に浄化作用が働き、望ましい意見も出てきます。その中で、自分の意見はわがままだということに気付くようになってくるものです。そういう「気付き」こそが道徳の時間では大切であって、そういう気付きをした生徒は、自分から変わっていくものです。また、その姿を教師が発見し、褒めてあげることが大切です。

「規範意識」を高める、とっておきの道徳教材

さて、「規範意識」を高めるための道徳教材はいくつか例示されていますが、人の本音が伺えるのは、結婚の時ではないでしょうか?

私は、1968年、日本で初めて開設された静岡県にある肢体不自由児養護施設「ねむの木学園」の理事長、本目眞理子(宮城まり子)さんが書かれた「あるお母さんの話」というメッセージをよく使っています。

私が開いている学園にね、Kさんっていう男の人がいたの。

それはもう、とても熱心に仕事をしてくれててね。その方が、ある日、「結婚したい人がいるから紹介します。」って、とても綺麗な女性を紹介してくれたの。本当に清楚なお嬢さんで、綺麗な方でしたよ。でもね、母が結婚に反対しているらしくって、どうしたらいいか、まり子さん、母を説得してくださいっていうわけ。

それでね、私は早速、Kさんのお母さんに会いに行きました。

そうしたらね、そのお母さんは、「いつもお世話になっているまり子さんの頼みでも、こればかりは聞けません。」っていうの。

そのお母さんは、目が不自由なんです。そしてね、Kさんがそのお嬢さんを家に連れてきた時のことをお話してくれたのね。お嬢さんが家に来てくれた時、お母さんは、「よく来てくれました。どうぞ、おかけください。」って言ったらね、「ええ、座っていますわ。」と立ったままで返事したんですって。それで、「ああ、この方はもうダメだ」って思ったそうです。

その後、お母さんは、そのお嬢さんのご実家まで行って来られたんですって。目の不自由なお母さんが一人で、長野まで電車に乗り継いで行って、お断りに行ったんです。大きな家でね、駅に降りてタクシーをひらうと、○○さんというだけで「ああ、わかります。」と連れて行ってくれたそうです。そしたらね、その家では、玄関に入ったけれども、家の中に入れてくれなかったそうなんです。「やっぱり、この家のお嬢さんはダメだ」って思ったって言っていました。

その後、二人の関係は・・・?

「天知る、我知る」…子どもの規範意識を高める教師の在り方

次の作文は、ある生徒が学校の帰りに買い食いをし、その後、書いた反省文です。

『僕は、買い食いが見つかる前まで、「買い食いなんて、先生に見つからなかったら、大丈夫!」と思っていた。でも、それがいけないということに今回初めて気付いた。こういう僕みたいな身勝手で、自分の事しか考えない奴がいるから、持ち物検査とかをしないといけない。その度に、先生と生徒の絆がゆるんでしまう。たった一人のことで、学年全体が迷惑することもあるということを知りました。

僕はあの時、たまたま食べ終わっていて、先生には見つからなかった。あの場では、その時食べていたA君だけ怒られて、もう少しで、僕だけ注意されなくて済みそうだった。後で、先生からそのことを叱られて、僕は自分の醜く汚い心を反省したいと思います。

以前、先生が、「校則はおまえたちが作るんや」と言っていたのを耳にして、「じゃあ、頭髪なんか、何でもOKにしたらええのに…」と思っていました。でも、買い食いみたいな簡単に守れる校則を僕は破っていて、よくそんな勝手なことが言えたなと、今になって反省しています。

怒られている時、とても肩身が狭く感じた。してはいけないということを僕は知っていながらやっていたのだと思うと、自分がとても情ないと思えてきた。教室に帰ると、皆に何か言われないかと、ビクビクしていた。そして、終りのSTの時、そういうふうな話題が出てきた時、とてもビクッとした。その時、皆の視線の「誰やろう?」という目の動きが、自分の方を向いているようで、とてもつらかった。それを言っている先生もつらかったでしょう。

今後、買い食いはもう絶対にしない。先生にみつからなかったって、誰かが見ている。本当に誰も見ていなかったとしても、悪事はきっとばれる。 たかが買い食いだったけれど、いろんなことを考えさせられました。とても、皆にも、迷惑をかけたと反省しています。』

儒教の教えに、「誠意(意を誠にする)」という条目があります。そして、誠意の方法として、「慎独」、つまり、誰も見ていない独りの時にこそ、心を正しく保つように身を慎むべきだということが書かれています。ところが、修養の足りない者は、独りでいると、他人が見ていないものだから、善からぬ行為をしてとどまるところを知らない。これを「小人、閑居して不善をなす」といって戒めています。

諸外国の信仰心の強い国では、「神様はなんでもお見通して知っている」と教えて、不正を正すようにしています。

日本でも、昔は「お天道様が見ているぞ!」と言って、誰も見ていない時の言動を戒めることがありました。しかし、現代の日本社会において、「神様、仏様、ご先祖様、お天道様が見ている」という指導で道徳心を高めることはできません。

では、どうやって、誰も見ていない時に善行を尽くすかを教えればいいのでしょうか。

社会人の大半は、人に評価してもらうということに慣れているため、他の人がいる時といない時で全然違う行動をしています。しかし、プロスポーツ選手や研究者や経営者のような、いわゆる〝プロ〟と呼ばれる人たちは、人が見ていようがいまいが、自分で決めてことを納得するまでやっているのです。「上司が帰ったからそろそろ帰ろう。」というようなことはよく聞きますが、「監督が帰ったから練習やめよう。」というようなことはあまり聞いたことがありません。最低限の仕事をする人は沢山いますが、最低限のことしかしないプロスポーツ選手や経営者で成功者はいないからです。

教師はまずプロ意識を高め、誰が見ていようが見ていまいが背中で善行を尽くす姿を語る、その姿を見て、生徒たちは道徳心を高めていくのだと思います。

目の前のゴミひとつに気付かず拾えない教師の元で、規範意識の高い生徒たちに育つことはありません。

子どもたちをヘンシンさせる道徳教育のコツ

ところで、心霊研究家の小林 正観さんの講演会を聞きに行くと、誰もが「明日から変わろう」と深く決心します。殆どの人は、講演会を聞いた瞬間から、具体的に自分の行動を変えようと思います。道徳授業もそうであって欲しいと願います。道徳授業を受けたら、生徒たちが「明日からの自分を変えよう」と思えるようにしたいものです。

YouTubeなどで「話し方の学校」を開いている鴨頭 嘉人さんや「本気の朝礼」で有名になった居酒屋てっぺん社長の大嶋 啓介さんの素晴らしい講演会を聞きに行くと、いくつかの共通点があります。

それは、講演会の中に、参加者同士が仲良くなり、心をひとつに一体化する策略が仕組まれているということです。たった1,2時間の講演の中で、先ほど述べた道徳授業の成否を決める三要素:①「考える」土壌作り,②意見の言える雰囲気作り,③認め合う集団作りが作られるように仕組まれているのです。例えば、隣の人との声掛けや共通するテーマについて話し合いタイムなどが設定されています。

これらの技術を取り入れ、子どもたちをヘンシンさせる道徳教育をしたいものです。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話/長井功【3000円以上送料無料】 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

まとめ

道徳教育で「規範意識」を育むためには、キャリア教育、ボランティア活動、部活動が必須だと思います。

また、道徳授業の成否を決める要素として、① 「考える」土壌作り,② 意見の言える雰囲気作り,③ 認め合う集団作り,が必要不可欠です。

道徳の授業後に生徒たちの行動が変容しなければ、その道徳の授業は価値がなかったということになります。「言行一致」だけではなく、身口意一致しなければいけません。