「育児トンネル」を抜けると…親の役目とは?

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」

皆さん、おはようございます。

川端康成の小説「雪国」の冒頭にでてくる「長いトンネル」とは、JR上越線清水トンネルのことです。1929年に導抗が貫通、1931年にトンネル本体の工事が完了しました。全長9,702m、当時、日本一の長さを誇ったこのトンネルは、完成までに9ヵ年もの長い歳月が費やされました。

しかし、完成までに30年近くの年月がかかったトンネル工事があります。それは、津軽海峡の海底下100 mの地中を穿って設けられた青函トンネルです。青函トンネルは、全長53.85 km。交通機関用のトンネルとしては日本一です。また、海底部は23.30 km、海面下は240mです。全長約53.9 kmであることから「ゾーン539」の愛称があります。1954年、青函連絡船の洞爺丸が台風15号の影響で沈没し、日本の海難事故史上で最悪となる1430名もの死者・行方不明者を出しました。この事故をきっかけに、本州と北海道を結ぶ青函トンネルの構想が大きく進展していったのでした。

1961年、青函トンネルの建設が開始されました。1971年から本格的な工事が着手されましたが、大きな水圧のかかる海底での掘削工事は異常出水など、様々な困難の中で死亡事故も続発し、前例のない難工事を極めます。この工事での殉職者は34人。延べ1400万人の作業員が携わった一大国家プロジェクトでした。そして、1983年の1月27日に先進導坑が貫通。1985年に本坑が全開通し、1988年、青函トンネル開通に至りました。開通時は世界一の長さを持つ交通機関用トンネルでした。

この工事をドキュメント化したのが、1982年公開の映画『海峡』です。「かつてマンモスが渡った道を、俺たちも渡ろう」を合言葉に、東宝創立50周年記念作品として、高倉健、吉永小百合、森繁久彌、三浦友和らが演じています。ただし、この映画は、青函トンネル開通前に公開されたので、世紀の難工事と言われた黒部ダム建設の苦闘、特にトンネル工事を描いた1968年公開の映画『黒部の太陽』(原作:木本正次)ほどの反響はなかったようです。

さて、「子育て」の途中では、子どもの可愛さや成長の喜びを感じる反面、出口が見えないトンネルのように思える時期があるものです。これを「育児トンネル」と呼んでいる人もいます。しかし、子どもの発達段階に応じた子どもの特徴や親としての関わり方を学ぶことで、まるで、トンネルの先に光が見えた時のように、少し先が見通せることがあります。「これも成長過程の大事なステップなんだ」とか、「中学生になるとこんな悩みも出てくるものなんだ」など考えられることで、親として少し気持ちが軽くなり、子育てがしやすくなるように思います。

「木の上に立って見ている」のが「親」ではない。

「親」という漢字を分解すると、左に「立と木」、右に「見」という文字があります。このことから、「親は木の上に立って心配しながら見ているから親だ」と言われています。皆さんも一度はそんな話を聞いたことがあると思います。ところが、本当はどうやらそうではなさそうです。

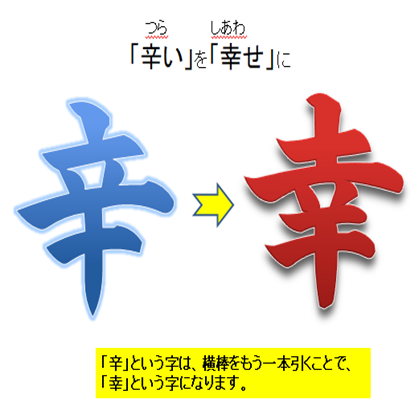

「立」という字は、「立」ではなく、もともとは「辛」という字だったそうです。そう、「つらい」という読む字です。この字はもともと「取っ手のある大きな針」という象形文字です。これは、入れ墨や投げ針として使う針を表しているので、入れ墨するときの痛みから「つらい」という意味となり、それが味覚に移されて「からい」という意味になったそうです。その針を木が生えている林の中に投げ入れます。そして、その針が刺さった木を切ってあるものを作ります。なんだと思いますか? それは、「位牌」です。誰のものでしょうか? それは亡くなった自分の親の位牌です。それを斧で切ると「新」という字になります。斤という字は、実は斧だったのです。つまり、亡くなった親の位牌を「あらたに」作るわけです。ですから、「新」に草冠をつけると「薪」となり、新しく神木として選ばれた木は祭りのときに燃やして使うので「まき」という意味になったそうです。

次に「親」の右半分です。これは当然「見る」です。何を見るのでしょうか。そうです。左のものを見るのです。左は位牌です。親の位牌です。亡くなった親のことを思い出しながら、じっと見るという字が「親」という字だったのです。そこから、「したしい」という意味が生まれたのです。

このように漢字の成り立ちを見ると、漢字には出来た当時の時代背景が反映されています。例えば、「取」という字ですが、左に「耳」がついています。「又」という字は「右手」を表していますが、「取」という字は「右手で左の耳を持っている」という意味です。それは、戦争で殺した敵の左耳を切って、戦功の証拠とするためです。日本でも、お寺に「耳塚」があるところがありますが、これは、秀吉の朝鮮出兵の際に、朝鮮から持ち帰った耳を供養するためのものです。

私たちが使っている漢字の成り立ちを知っておくと、いいことがたくさんあります。特に名付けの時には、漢字本来の意味や成り立ちを知っておいた方がいいでしょう。

子育てのコツ

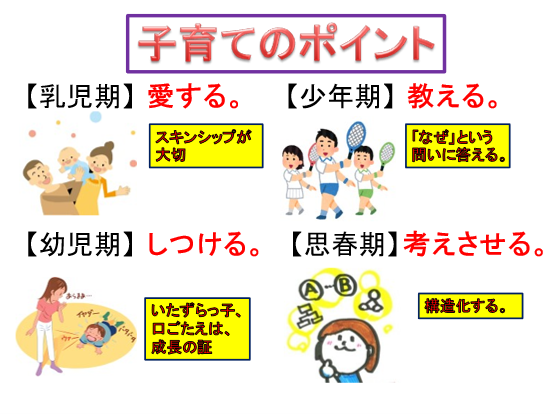

さて、子育てには、段階があります。生まれたばかりの赤ちゃんは抱っこしてスキンシップをしないと育ちませんが、思春期の子ども相手に添い寝するなんてのはおかしいでしょう。

子育ては、「乳児期」「幼児期」「少年期」「思春期」の段階において、適切な対応をしなければならないと思います。

しかし、子育ては連続性がありますから、いつからいつまでが〇〇期というわけではなく、共通して意識しておきたいことがあります。

それは、子育ての目的を見失わないということです。子育ての最終目的は、子どもを「自立」させることです。そして、子どもを自立させるためのコツは、

命令ではなく、提案を!

結論ではなく、会話を!

激高ではなく、心配を!

コピーライターの梅田 悟司氏は、親や教師が子どもと接する場合、「言葉にできる」は武器になり、「子どもは小さな大人である」というスタンスを取るだけで、その関係は激変するだろうと述べています。

昨今、モラトリアム時代が長くなり、大学を出ても就職もせず、親のすねかじりのままという若者も少なくありません。また、就職や結婚をしても、親の援助に頼っている大人も数多くいるようです。

しかし、子どもがいつまでも自立せずに、子育てをし続けなければならないというのは、決して時代の流れなんかではなく、親の責任だと思います。

子どもが自立するまで、手がかかるでしょう。なかなか、先の光が見えないと思うこともあるかもしれません。しかし、青函トンネルを掘ったトンネル男たちが、「かつてマンモスが渡った道を、俺たちも渡ろう」を合言葉にしたように、「かつてご先祖たちが抜けた育児トンネルを、私たちも抜けよう」と唱えて、提案と会話と心配をし続けましょう。

「一寸先は闇」ではなく、「一寸先に光」はあるのです。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話 長井功/著 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

まとめ

子育ての途中で「育児トンネル」に入っている親は、子育ての目的を見失いがちです。

子育ての最終目的は、子どもを「自立」させること。そして、子どもを自立させるためのコツは、

命令ではなく、提案を!

結論ではなく、会話を!

激高ではなく、心配を!

です。

<参考>子育てハンドブック