日常の心得「日常の五心」

「五箇条の御誓文」

皆さん、おはようございます。

人に何かを指し示す時、五つにまとめると周知しやすいものです。

明治維新の際、「五箇条の御誓文」が出されました。

一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ

一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フべシ

一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ

一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スべシ

現代表記では、次のように示されています。

一 広く会議を興し、万機公論に決すべし。

二 上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。

三 官武一途庶民に至る迄、各々その志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す

四 旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。

五 智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。

これは、明治天皇が天神地祇に誓約する形式で、公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針です。この「五箇条の御誓文」は、アメリカ合衆国憲法の影響を受けたものであり、三権分立や官職の互選など、日本の憲法も、この五箇条の御誓文から出発したものといえます。

「五箇条の御誓文」は、慶応4(1868)年2月に刊行され、明治10(1877)年に廃刊となりましたが、多くの人に周知され、日本は近代国家を目指して進むようになったのです。

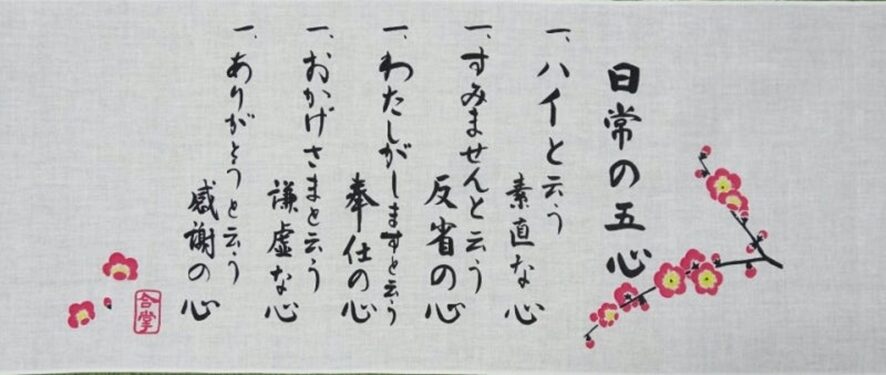

日常の五心

さて、人生をうまく生き抜くために、「日常の五心」というのがあります。

この「日常の五心」は、日蓮宗や曹洞宗など仏教の言葉ともいわれていますが、出典は定かでありません。しかし、宗教に関わらず、企業や学校にも掲示されていたり、スポーツ界でも大切な言葉として紹介されたりしています。

もちろん、人生を生き抜くためには、これらの五心の他に、「誠実な心」や「思いやりの心」も必要だと思いますが、「素直」「反省」「奉仕」「謙虚」「感謝」の心を自分の言葉や態度、行動で表すことで、人間として成長し、幸せな生き方に繋がると言われています。

“From All Your Heart”

Say “yes” sincerely;

Be sorry for your mistakes;

Take an initiative to act for other;

Be grateful to others and remember to be modest;

And say “thank you” with appreciation.

「素直」な心

中学生の時期に「ヘンシン」する子は・・・?

これまで多くの中学生と接してきて、一番感じているのは、この中学生の時は「ヘンシン」の時期だということです。

しかし、いろんなヘンシンがあるようで、正義の味方になる者もいれば、悪の手下になる者もいます。

どういうヘンシンをしようが、その子の勝手じゃないかといえばそれまでですが、悪の道に走っても、もとに戻るのならいざ知らず、その子の人生を変えてしまいかねないこともあるので、少なくとも私とかかわった生徒なら、いい方にヘンシンして欲しいと願っています。

ところで、いい方にヘンシンできる子とそうでない子の差はなんでしょうか。

今までの教え子の中には、中学1年生の時にオール2の成績だった子が、中学3年生ではオール5になったり、スポーツの苦手だった子が全国大会に出場したり、とんでもない問題行動を起こしてきた子が生徒会の中心人物として活躍したり、この中学校時代に大きく伸びた生徒たちを思い出してみると、共通点があります。

それは、『人の話を素直な心で最後まで聞ける』ということです。

砂に水をまきますと、さぁーと染み込みますが、粘土に水をまいても中まで染み通りません。同じように、素直な心の持ち主にいろんなアドバイスをするとさぁーと入るのですが、すぐに「でも」とか「だって」とか「どうせ」とか言うような子に、どんないいアドバイスをしても、効果が少ないのです。「でも」,「だって」,「どうせ」というのを「なんとかの3D」ともいうそうですが、これは大人にも当てはまります。

素直な心が才能を伸ばす!

アイヌの諺に、「耳は2つ、口は1つ」というのがあるそうです。どんな侵略をうけようと滅ばなかったアイヌ人の知恵はそこにあったのかもしれません。

「エゴイストに成長なし」とも言われます。素直でない「我」の強い子は、心の窓が締め切った状態ですから、風通しが悪く、中の空気もどんどん悪くなっていくでしょう。

伊藤 みどり選手や浅田 真生選手を育てたフィギュアスケートの名コーチ、山田 満知子さんは、「素直な心が才能を伸ばす!―だれでも結果は出せる 」というタイトルの本を発表されています。

シドニーオリンピックの女子マラソンで優勝した高橋 尚子選手も、大変素直な子だったと小出監督が誉めています。素晴らしい選手になるには「才能」と同時に、「素直な性格」が必要なのです。

将来、社会で活躍するにも、「素直な心」を身につけることが大事だと思います。

では、どうすれば素直な人に成長すると思いますか。答えは名前を呼ばれた時、「はい」と素直に返事する習慣をつけることです。

「はい」と返事を!

「はい」の語源は、「拝」という字だそうです。「丁寧に敬礼する」「ありがたく受ける」・・・つまり、「はい」という返事は素直なだけではなく、相手を敬う気持ち、相手の呼びかけを感謝して受け取る気持ちの表れです。

教室で出席をとりながら名前を呼ぶと、その返事で素直な生徒かどうか、伸びる生徒であるかどうかが判断できます。卒業式の時の呼名に対する返事の様子でも、素直さが観察できます。気持ちよい返事を聞くとき、後ろの席で見守っているご両親のお喜びが伝わってくるように思えます。

「はい」といい返事のできる生徒は、社会で信頼される人になれると思います。また、「はいっ!」といい返事のできる生徒は、悪の誘惑に対して「いいえ」と、きっぱり断ることができるようにもなれるでしょう。

素直な気持ちを持続するには・・・?

ところで、素直な気持ちを持続するには、どうすればいいでしょうか?

パナソニックの松下幸之助氏が「素直になるための手っ取り早い方法はなんですか」と聞かれて、「毎日、素直になりたいと念じ続けるしか方法はない。」と答えられています。

松下幸之助氏は、「素直な心」を次のように定義しています。

「素直な心とは、寛容にして私心なき心、広く人の教えを受ける心、分を楽しむ心であります。また、静にして動、動にして静の働きのある心、真理に通ずる心であります」。

お互い人間が最も好ましい生き方を実現していくには、それにふさわしい考え方や行動をすることが大切で、その根底になくてはならないものが「素直な心」であるというわけです。

そして、「素直な心の内容10ヶ条」と「素直な心の内容10ヶ条」いうのをあげておられます。

第1条 私心にとらわれない。

第2条 耳を傾ける。

第3条 寛容

第4条 実相が見える。

第5条 道理を知る。

第6条 すべてに学ぶ心

第7条 融通無碍

第8条 平常心

第9条 価値を知る。

第10条 広い愛の心

第1条 衆知が集まらない。

第2条 固定停滞

第3条 目先の利害にとらわれる。

第4条 感情にとらわれる。

第5条 一面のみを見る。

第6条 無理が生じやすい。

第7条 治安の悪化

第8条 意思疎通が不十分

第9条 独善に陥りやすい。

第10条 生産性が低下する。

「反省」の心

「すみません」

「すみません」という言葉は、一般的に相手に迷惑をかけた時の「謝罪」の言葉です。また、相手に世話をかけた時にその労をねぎらう場面でも用います。「すみません」の言葉を受け取る方は苦労や怒り、憎しみなどを冷静にするスイッチが入るものです。

口癖「すいません」?

人と話している時、なんでもすぐに、「すいません」と言う人がいます。

「すいません、ちょっといいですか。」

「はい、わかりました。すいません。」

「あ、そうですか、すいません。」

周りで聞いていると、「何も悪いことをしていないのに、そんなに謝る必要ないだろ?」と思ってしまいます。

「すいません」は「すみません」を言いやすくした表現で、正しくは「すみません」です。

但し、ビジネスシーンでの「すみません」は、ややカジュアルに聞こえるため使うべきではありません。ビジネスで謝罪をする場合には、「申し訳ありません」「お詫び申し上げます」を使います。また、感謝や依頼をする場合には「恐縮です」「恐れ入ります」を使う方がいいでしょう。

ただ、実は、「すみません」「すいません」は、「すまない」の丁寧な表現で、本来「気が済まない、気持ちが晴れない」という意味なのです。

人は贈り物をもらったり、お世話になったり、親切にされると、必ずお返しをしなければならないという心理になります。これは「返報性の法則」といって、好意的なことばかりでなく、例えば、初対面で自分のことをにらみつけてきた人に対して「失礼な人だ」と認識し、自分から積極的に好意を持って接しようとは思わないなど、悪意的なこともお返ししたくなります。「済みました」と言えば、「これで終わり」と言うことになりますが、「済みません」と言うのは、「これでおわりではありません」「必ずお返しをしますから」ということなのです。

「すみません、ありがとうございます」という言葉は、謝罪と感謝を一緒に言っている言葉でなく、「本当にありがとうございます。これで終わりではありません。必ずお返しをさせていただきます。」という気持ちを述べた深い言葉だといえるでしょう。

エキスパートの反省的思考

認知心理学に「エキスパート研究」という分野があります。これは主にエキスパートの問題解決の特徴などを研究し、その成果を教育などに生かしていこうとする研究です。エキスパート研究によると、エキスパートは「反省的思考」が優れています。昔から「失敗は成功のもと」と言われてきました。反省的思考とは、成功や失敗などの経験から学ぶことを重視した問題解決力を高める方法だといえます。

反省的思考の2例をあげてみましょう。

まず、サッカーの日本代表MFだった中村 俊輔選手は、高校時代からサッカー日記をつけていたそうです。中村選手は、毎日、練習を振り返って、自分の技術、戦法、練習方法などについて、「なぜうまくいったのか」「なぜうまくいかなかったのか」「今後、同じ状況ではどうする」といったような反省を日記にして綴っていたそうです。

次に、私が過去に数学の授業で受け持った生徒で、現在は大学院で数学の研究者を目指して学んでいる人がいます。彼は年間の定期テストで5回連続100点満点を取った生徒です。彼の勉強法には興味深いものがありました。

彼は問題を解き終えたとき、「この問題は、円の半径を利用して二等辺三角形を作り出す問題だ」といったように「問題の特徴を簡潔な文章にする」ことを心がけていました。

また、彼は、解けない問題に対しても、正答を読んだ後で「自分が解けなかった原因は円の半径と弦でつくる三角形が二等辺三角形辺であることに気づかなかったからだ」のように、解けなかった理由を簡潔な文章にして記録することを心がけていました。彼のノートを見ると、問題解決の成功や失敗から彼自身が引き出した「教訓」が解答の横に書かれていました。

この2つの例は、反省的思考そのものでしょう。反省的思考のひとつの方法は次のようなものだと考えられます。

・練習などの直後に反省をする

・自分は何ができて、何ができないかをはっきりさせて、できた理由、できない理由を考える。

・どうすればできるようになるかを考える。

・簡潔に文章で表す。

私たちは成功や失敗をしたとき、反省をすることはよくあります。しかし、エキスパートは「反省点を記録し、それらをその後の問題解決に生かす」のです。

「奉仕」の心

「私がします!」

「私がします」という言葉は、大変、勇気を必要とする言葉です。利害に関係なく、相手や社会のために尽くす・・・そのような人をいつしか周りは応援したくなるものです。そして実践している人の心は綺麗になっていくように見えます。

福沢諭吉『心訓』

世の中で一番楽しく立派なことは

一生涯を貫く仕事をもつことです。

世の中で一番みじめなことは

人間として教養のないことです。

世の中で一番さびしいことは

する仕事のないことです。

世の中で一番みにくいことは

他人の生活をうらやむことです。

世の中で一番偉いことは

ひとのために奉仕し、決して恩にきせないことです。

世の中で一番美しいことは

すべてのものに愛情をもつことです。

世の中で一番悲しいことは

うそをつくことです。

「謙虚」な心

「おかげさま」で・・・

「おかげさま」という言葉は、自分ひとりだけでは生きていけないということを理解していて、かつ、相手を立てる言葉です。あいさつの中でもよく使われるですが、全てのことに感謝しようとする心を育てることができる言葉だと思います。

成功する人と失敗する人の違い

国際ビジネスブレイン代表取締役社長で。「経営のプロフェッショナル」と言われる新 将命(あたらし まさみ)氏は、これまで数多くの経営者を見てきて感じてきたのは、「成功する人は謙虚、失敗する人は傲慢である」ということだそうです。

リーダーにとって自信は必要不可欠ですが、ややもすると自信は過信になってしまいます。過信は慢心に、慢心は傲慢に変わり、最終的には破滅に至ってしまうのです。

傲慢な人は自分の考え方はすべて正しいと思い、苦言や諫言を呈する人が疎ましくなり、そういう人を遠ざけます。ある日、気づいたら、周囲にはイエスマン=追従者しかいないとなると、自分自身と会社が滅ぶのです。

反対に、謙虚な人は、目まぐるしく変化する時代の中で、その流れに取り残されず、勝ち残っていくために、自ら変化成長を遂げようと自己投資を惜しみません。吉川 英治の「我以外皆我師」という格言の如く、あらゆる人や事象から学ぼうとします。

「頭がいい」とは、そういう「事実」ではなく「姿勢」なのです。勉強をして変わるのは、知識や知恵の量だけではありません。

姿勢です。

姿勢がどう変わるのかというと「謙虚」になります。

相手の話を受け入れるようになり、謝れるようになり、物腰がよくなります。

「自分はまだまだ勉強不足だ」という気持ちが、根底にあるからです。

勉強した結果、なぜか、自分の知識に自信がなくなります。今まで知らなかったことを知るようになり、幅の広さや奥の深さを知ります。勉強をきちんとできていれば、必ず視野が広くなり、自分は本当に勉強不足だと痛感します。だから謙虚になれるのです。いかに自分が無知であったかが分かり、恥ずかしくなります。「足るを知る」ということです。

従って、勉強をして本当に変わるのは「知識の量」や「知恵の量」ではなく「姿勢」なのです。

「自分は本当に狭い世界にしか生きていない。限られたことしか分かっていない。世間知らずだ。」という気持ちが「疑い」から「確信」に変わります。

勉強をすればするほど、自分の知っている知識はほんのごくわずかであるということが痛感できます。

「世の中は分からないことだらけだ。もっと人の話を聞こう」という姿勢になります。

本当に勉強ができている人は、喧嘩をしなくなるのです。

物腰が柔らかくなり、謝ることができるようになり、謙虚になれるからです。がらりと姿勢が変わり、まったく別人になります。そういう人が、本当に頭がいいというのです。「頭がいい」とは、そういう「事実」ではなく「姿勢」のことです。 「勉強をしようとする姿勢」、勉強をした結果「謙虚になった姿勢」が大切です。知識や知恵の量は、宇宙全体の膨大な量から見れば、大したことはありません。人が生きている間に触れる知識の量は、宇宙全体の量からすれば、少なすぎることなのですから・・・。

「感謝」の心

「有難う」

「ありがとう」は漢字で「有難う」と書きます。誰でも、人生を無難に生きたいと願っていますが、苦難・困難・災難など、「難」が有ることを「ありがたい」と思いなさいということでしょうか?

ただ、「ありがとう」は、魔法の言葉です。自分の周りに起こるあらゆるすべてのことに「ありがとう」という気持ちを持ちたいものです。

「ありがとう」を言葉で発すれば当然の事、心の中で発しても自身は必ず優しい人、笑顔の絶えない人となっていきます。そして周りの人たちにも拡がります。

誕生日に・・・

ある女子生徒が書いた作文に、大変感動したことがあります。

その内容は、「今まで誕生日というものは、両親からプレゼントをもらう日だと思っていましたが、本当は、両親に生んでくれてありがとうという感謝を述べる日なのだということを知りました。」というものでした。

私自身は、今まで、自分の誕生日に、「生んでくれてありがとう」と言えたことはありません。でも、こういう言葉を素直に言えるというのは、本当に自分自身を大切にしているから言えるのであって、常日頃からそういう心をもっていれば、つまらない親子喧嘩なんてしなくても済むだろうと思います。

ギリシアの格言に、

「一番早く年をとるものは何か。それは、『感謝の心』」

というのがあるそうです。

私たちは、当たり前と思っていることに感謝することを忘れがちです。しかし、よく考えてみると、生きていることすべてが奇跡の連続なのです。

ありがとうの心をもてば、

人に優しくできます。

ありがとうの心をもてば、

人と仲良くできます。

ありがとうの心をもてば、

新しい発見や出会いがあって幸せになります。

(山陰・境港,水木しげるロード,妖怪神社)

実は、人間は喜びを感じるから感謝するのではなく、まず感謝をすると同時に喜びが生まれてくるのです。この理屈を越えた真理さえわかれば、たとえ身に病があっても、運命に非なるものがあったも、心で一切を感謝と歓喜に振りかえ、苦さえもなお“楽しむ”という境涯に生きることができるでしょう。

五戒(パンチャ・シーラ)

五戒(パンチャ・シーラ)とは、仏教徒が日常生活で守るべき5つの基本的な戒律です。仏教では、「日常の五心」以上に、厳しく自分を律さなければなりません。

具体的には、以下の通りです。

不殺生戒:殺生(せっしょう)

・・・すべての生命を尊重し、生命を奪わない。

不偸盗戒:偸盗(ちゅうとう)

・・・他人の物を盗まない。

不邪淫戒:邪婬(じゃいん)

・・・貞節を守り、不倫や不適切な関係を持たない。

不妄語戒:妄語(もうご)

・・・真実を語り、嘘や詐欺を行わない。

不飲酒戒:飲酒(おんじゅ)

・・・酒や麻薬など、心を乱すものを摂取しない。

悪い心は、歪んだ自己愛より生まれとされています。

悪い心には、怒りの心や欲深の心、嫉妬心や虚栄心など様々ありますが、それらの根本は「自分さえ良ければいい」という歪んだ「自己愛」なのです。すべての悪い心は、他人を顧みず自分の思うようにしたい、またはそれが思い通りにならないことから生まれます。

悪い心を取り除くには、まずその心が生まれた原因を知ることが肝要です。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話/長井功【3000円以上送料無料】 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

まとめ

明治維新の際、「五箇条の御誓文」が出されました。多くの人に周知され、日本は近代国家を目指して進むようになったのです。

人に何かを指し示す時、五つにまとめると周知しやすいと思います。

人生をうまく生き抜くために、「日常の五心」というのがあります。

「ハイ」と云う素直な心、「すみません」と云う反省の心、「私がします」と云う奉仕の心、「おかげさま」と云う謙虚な心、「ありがとう」と云う感謝の心を自分の言葉や態度、行動で表すことで、人間として成長し、幸せな生き方に繋がります。

仏教徒には、さらに厳しい、日常生活で守るべき5つの基本的な戒律「五戒」があります。