『遊ぶように傍楽』プロの教育者(プロ教師)になる!

皆さん、おはようございます。

仕事はじめにあたって、私たちはプロの教育者であることを自覚しましょう。

「木を買わず、山を買え」

これは、法隆寺に代々仕えてきた斑鳩の宮大工に伝わる口伝だそうです。

木にはそれぞれ一本ずつ、クセがあります。そのクセは、その山の環境によって生まれます。山の南斜面に生えた木ならば、日のあたらない北向きの側には枝が少なかったり、細くて小さかったりするそうです。またその地形が年間平均して西からの風が強い場所だったとすると、その気の水面の枝は風に押されて東にねじれてきます。しかし何とかして元に戻ろうという性質が木に生まれてくるそうです。

こういう木の一本一本の性質は、製材されてしまってからでは見分けがなかなかできません。だから、伐採されて製材されてから木を買うのではなく、自分で山に行って、地質や環境を見て木のクセを見抜いてから木を買いなさい、というのが上の口伝の意味です。

また斑鳩の宮大工には、「木は生育の方位のままに使え」という口伝もあります。

山の南に生えていた木は塔を建てるときには南側に、山の北の木は北に、育った木の方位のままに使うのがよいのだそうです。

法隆寺は飛鳥時代に建てられたもので、1300年以上も経ちます。そのような長い歴史の中で建ち続けているのは、このような知恵がすでに1300年前にあったからです。

さて、最後の斑鳩の宮大工と言われた西岡 常一棟梁は、昭和9年から20年間にわたって法隆寺の解体修理をしました。創建以来初めての解体修理でしたが、西岡氏はその時にこの口伝どおりにクセ組みが完璧に守られているのを見たそうです。この完璧さが、1300年経っても建物を歪ませずに、五重の軒を一直線に持たせている理由でした。

この時、西岡氏は、室町時代に建てられた建造物も同時に修理しなければならなかったそうです。しかし、その室町建築は600年しか建っていないのに、1300年の飛鳥建築よりも傷んでいました。なぜなら、室町時代の建築物は、合理主義に走って、口伝が全く守られていなかったからです。確かに節のない木材を集めて丁寧に組んであるのですが、それでも節だらけの飛鳥の木の半分以下の耐用年数だったのです。

さらに江戸時代の建築物になるとひどいものでした。慶長の修理にいたっては、いやいややったのがよく分かるといいます。大名に言いつけられて予算内で上げようとして、神仏を崇めるとか、聖徳太子の意志を伝える建物というようなことは何も考えずに、「やればいい」「できたらいい」「それもできるだけ安くあげとこ」というのがよく分かるのだそうです。釘も細く、鉄も質が悪くなり、自分たちが造ろうとするものに対して最善を尽くそうとする姿勢が見られないのだそうです。

西岡氏は、江戸の頃の修理や木の扱いを見ていると、考えが現代に似て、荒んでいると語っています。現代でも、余裕を無くして儲けを追い出しているから、「早く、早く」と、木の長い命などを考える人はいなくなってしまいました。そのうえ、仕事が細かく分業になってしまい、それぞれの大工や工員たちが、どの木がどこで育てられ、どんな育ち方をしたのかなど見分けようがありません。そんな木を使って、上から「早く早く」と言われるし、自分でも少しでも早くしようとする。あと2割ほどかけたら200年は持ちまっせと言っても、依頼主は「早く、安く」で、その2割を惜しみます。だから、建築時点ではそれなりのものができあがるが、数十年もすると傾き始め、あちこちに無理が出てくるのです。

木は、人間と同じで、一本ずつが全部違います。それぞれのクセを見抜いて、それに合った使い方をする必要があります。法隆寺が1300年の年月を経ても立派に建っていることを忘れてはなりません。

飛鳥時代の宮大工たちが、いかに高度な建築技術と自然環境学を現場で学んでいたかということがしみじみと分かります。飛鳥時代に建てられたものが、室町や江戸に作られたものよりもはるかに勝るのです。これこそプロ中のプロの仕事と言えるでしょう。

その場だけ、目先だけの仕事は、長い目で見ると結局はズタボロになっていくのです。仕事の真の成果は、長時間が経ってから現れるのです。

・・・最初にこれらの話を聞いた時、私はハッとさせられました。

「あなたの教育の仕事の成果は、何年後まで生き続けますか?」と問いただされた思いがしました。

教師五者論

「教師五者論」というのがあります。教育者に求められる役割は、総合力・人間力です。

➀学者:学者のように学べ。

②医者:医者のように生徒を診よ。

③役者:役者のように生徒を魅了せよ。

④易者:易者のように生徒の未来を見よ。

⑤芸者:芸者のように生徒に寄り添え。

また、新しく教師になった人によく引き合いに出される詩があります。

作者不詳ですが、一説によると宮沢 賢治の作品ではないかと言われています。

私が先生になったとき

自分が真理から目をそむけて子供たちに本当のことが語れるか

私が先生になったとき

自分が未来から目をそむけて子供たちに明日のことを語れるか

私が先生になったとき

自分が理想をもたないで子供たちにいったいどんな夢が語れるか

私が先生になったとき

自分に誇りを持たないで子どもたちに胸をはれと言えるのか

私が先生になったとき

自分がスクラムの外にいて子どもたちに仲良くしろと言えるのか

私が先生になったとき

ひとり手を汚さずに自分の腕を組んで子どもたちにガンバレガンバレと言えるのか

私が先生になったとき

自分が問いから目をそむけて子どもたちに勇気を出せと言えるのか

プロ教師

一般的に「教師の仕事は大変だ」と言われています。

しかし、同じ教師の仕事をしていても、プロ意識のある教師とそうでない教師では雲泥の差があると思います。

教師は自分の仕事を「頑張っている」なんて言ってちゃダメです。

仕事のプロであれ!

プロは頑張るのは当たり前で、頑張るのは特別なことじゃないのです。

「頑張る」という言葉が出てしまうのは、仕事しか見えていないからでしょう。

プロとして本物の仕事をするには、人としての大きさ、そして魅力が必要です。

そのためには、生活の中に仕事以外の人にも語れるような柱を持つことが大切だと思います。

書家の相田 みつを氏が、こんな言葉を残しています。

「プロというのは、

寝ても覚めても仕事のことを考えている。

生活すべてが仕事。

そこがアマチュアとの絶対差だ。」

人間学を学ぶ月刊誌『致知』の編集長の藤尾 秀昭氏は、「5000人のプロに共通する秘伝」を3つあげています。

熱意:情熱こそ創造の源泉

誠意:誠は扇の要(かなめ)

創意:創意工夫の日々

そして、プロとしての必要条件を6つあげておられます。

1.自分で高い目標を立てられる。

2.約束を守る(成果を出せる)。

3.徹底して準備をする。(寝ても覚めても考えている。)

4.進んで代償を支払おうという気持ちを持つ。

5.「神は努力する者には必ず報いる」と心から信じている。

6.不平や不満はいわず、感謝と報恩の心で生きようとする。

愉快に働く法十カ条

同じ仕事をするのなら、楽しく愉快にやりたいものです。

日本の製紙王と呼ばれた藤原 銀次郎氏の著書「事業学・人間学」に、「愉快に働く法十カ条」というのがあります。彼は慶応義塾大学卒業後、新聞記者になり、三井銀行、三井物産を経て、当時、どん底にあった王子製紙に出向し、みごと再建しました。後に、米内内閣で商工大臣、東条内閣では国務大臣も務めています。「事業学・人間学」は昭和13年、彼が69歳の時に書いた本ですが、現代にも十分に通用する内容ですので、紹介しましょう。

第1条「仕事は自分のものにせよ。」

仕事を自分のものにしてしまわなければ、愉快にもなれないし、熱心にもなれない。能率もあがらない。

第2条「仕事を自分の学問にせよ。」

どんな仕事を与えられても、不平不満を抱いたり、バカにしてはいけない。

第3条「仕事を自分の趣味にせよ。」

愉快に働くことの第一の法は、自分自身の仕事に、大いなる趣味を発見することである。

第4条「卒業証書はないものと思え。」

学校は学校、仕事は仕事。会社に入ったなら、会社の幼稚園から始めなければ、とうていモノにならない。

第5条「月給の額を忘れよ。」

愉快に働くためには月給を忘れよ。月給を忘れて、仕事を忘れるな。報酬は、必ず、その働きを追いかけるものだ。

第6条「仕事に使われて、人に使われるな。」

いちいち人に命じられて働くようでは、仕事の能率も上らないし、愉快なはずもない。人に使われないで、仕事に使われよ。正直に働くものには、正直にその効果があらわれるものである。

第7条「ときどき大息を抜け。」

人間の体はナマなので、あまり無理すると、無理しただけの報いは必ず受けなければならない。適度に仕事の大息を抜かなければならない。それが、より効率を上げることにもなる。

第8条「先輩の言行に学べ。」

必ずしも一挙一動まで学ぶ必要もないし、学んではならないことも、ままある。だが、先輩は先輩だけに、どこかしら後輩の及びがたい美点や長所を持ち合わせているものだ。

第9条「新しい発明、発見に努めよ。」

仕事は完全、完成されて、もはや改良の余地がないというものは殆どない。仕事に発明、発見の機会と能力を作り出そうと努力すれば、毎日の仕事は愉快なものになってくる。

第10条「仕事の報酬は仕事である。」

人間たるもの、無為に一生を過すほど寂しいことはあるまい。また、何もしないで時を費やすほど苦痛はない。一つの仕事をやり、完成するほど、愉快で楽しいことはないはずである。

仕事十訓

アサヒビール中興の祖と言われた、樋口 廣太郎の「仕事十訓」を紹介しましょう。

1.基本に忠実たれ。基本とは困難に直面したとき、志を高く持ち、初心を貫くこと。常に他人に対する思いやりの心を忘れないこと。

2.口先やアタマの中で商売をするな。心で商売せよ。

3.生きた金は使え。死に金を使うな。

4.約束は守れ。守れないことは約束するな。

5.できることとできないこととをハッキリさせ、YES/NOを明確にせよ。

6.期限のつかない仕事は「仕事」ではない。

7.他人の悪口を言うな。悪口が始まったら耳休みをせよ。

8.毎日の仕事をこなしていくとき、「今、何をすることが一番大事か」ということを常に考えよ。

9.最後までやりぬけるか否かは、最後の一歩をどう克服するかにかかっている。これは集中力をどれだけ発揮できるかによって決まる。

10.ふたりで同じ仕事をするな。お互いに、相手がやってくれると思うから「抜け」ができる。ひとりであれば緊張感が高まり、集中力が生まれて、よい仕事ができる。

プロ教師になるための十六章

次は、1980年代後半、校内暴力が激しかった時代、川越市立川越第一中学校の教師であった河上 亮一先生が、「プロ教師の心得」として掲げた16のコツを紹介しましょう。

その一「学校は戦場である。」

体調を万全にして臨むこと。学校ではおしゃべりは必要ない。まず、体を動かすこと。

その二「教師を演ずるには衣装から」

生身の自分をさらして生徒と渡り合っていくには、力量が必要である。教師としての自分を作るために、衣装も必要である。「ネクタイ・背広」は、家にいる自分と職場(学校)の自分の区切りをつけることができ、生徒に対してもよそよそしい関係を作り出せる。また、校内を敏速に走り回るために、運動靴を履くべき。

その三「役者のような動作を身につけろ!」

まず、顔つきを作る。次に身のこなしを意識する。廊下を歩く時は、サッサッと歩き、生徒の前に立つ時は、胸を張って背筋をピンと伸ばす。

その四「他人行儀な言葉づかいがいい。」

教師と生徒の距離をおくこと。なれなれしい言葉づかいをやめること。また、声の大きさは、体育館で1000人の生徒の前で後ろまで届く声を、発声練習などをして作り出す。

その五「職員室のなれ合いを壊せ!」

私的なつきあいは極力避け、他人同士としての丁寧な言葉をするように努める。学校は家庭とは違う。なれ合いを崩さなければ、教師としての権威は身につかない。

その六「生徒との約束は絶対に破るな!」

特に時間を守ること。生徒との約束を守ることで、生徒の信用を勝ち取ることができ、権威を作り出すことができる。

その七「責任をもてない命令をするな!」

教師は指示したり、命令したりすることが多いが、その指示や命令を言いっ放しになることが多い。言っただけで満足し、「出来ないのは生徒が悪いからだ」と納得している。生徒にやらせることができない指示や命令は、決してするべきでない。

その八「生徒とはよそよそしい関係を!」

教師と生徒の関係は、学校という空間で演じられる演劇に喩えることができる。教師の役割や生徒の役割をきちんと演じることが大切なのである。教師と生徒の関係は、学校という空間の中でだけ成立するある種の虚構(バーチャル・リアルティー)であって、それ以外の場所では全く成り立たない関係なのである。

自分の人格的な影響力で生徒を変えることができるという「金八先生」的発想は、教師の最大の過ちのひとつである。「教育によって生徒の人格を変革できる」という教師の思いこみこそ、学校を混乱させる大きな原因なのである。われわれのような平凡なふつうの教師に、人間を変えたり、相手の悩みを解決したりするような力量などあるはずはないわけで、こんなことは冷静に考えればすぐにわかるはずだ。

学校現場では、生徒が悩みをうち明けられるような教師というのが、ひとつの理想のように考えられている。しかし、例えば、「父親がアル中になって、殆ど家に帰ってこない。」というような生徒の話を聞いて、一体、教師に何ができるだろうか。「そうか、それはたいへんだな。」と慰め、「頑張れよ」と激励する。教師の方は、それで教育的なことをしたような気分になって自己満足するのだろうが、生徒の現実は何も変わりはしない。仮に、生徒が激励されて元気になったとしても、そう気軽に、他人の私的な領域に首をつっこんでいいものだろうか。生徒の私的な領域に踏み込むから、教師と生徒の関係がゴチャゴチャしてきてしまうのである。

こういうことを言うと、「生徒が相談に来るのだから、仕方がないではないか。」と言う教師がいる。確かに、相談に来る生徒をピシャリとはねのけるのは難しい。とすれば、最初から生徒が悩み事の相談に来ないような関係(よそよそしい関係)を作っておけばいいのである。

教師は学校内での関係を生徒の私的な世界にまで拡大してはならないし、生徒も私的な問題で教師に期待はしないという雰囲気を最初から作っておくということが非常に重要なのである。プロの教師とは、このような教師-生徒の関係の中で、何を作れるか、ということを追求する教師を言う。

その九「生徒の私的領域に立ち入るな!」

学校の生活は公のものである。教師も公の存在として、公の存在である生徒と関わりあうということで、生徒の私的領域に立ち入ることは、極力避けねばならない。

担任だからといって、生徒の全てをつかまえなければ、などというのは、思い上がりも甚だしいし、生徒にとっても大いに迷惑なことなのである。

担任として、生徒の生活にどう関わっていくか。目標は二つある。

①クラスの中に、公の人間関係を作り出すこと。

②生徒が教師から相対的に自立した生活の場を作りだすこと。である。

その十「クラスの秩序は『きまり』から」

クラスの中に公の人間関係を作り出すためのには、「きまり」が必要になる。この「きまり」は教師の力量と生徒の実情を考えて、守れそうなものにする必要がある。守れそうにないことは、決して決めてはいけない。違反-処置-違反の繰り返しで、「きまり」は崩壊するからである。

決めたことは、どう実行されているのかを、きちんと点検する必要がある。生徒自らの手で守り、評価し、問題点については討論して自らの手で処置をしていくというように、教師から相対的に自立した生活を作り出していくことが大切である。

その十一「行事は学校の『非日常化』である。」

学校の日常の象徴は授業である。授業は学校のシステムが最も完成された形で表現されるところであり、教師にとっては最も楽な分野である。授業が成り立たないと言われて久しいが、たとえ生徒が荒れていたとしても、学校の強制力を最大限行使すれば、秩序の回復は容易である。テストがあり、内申点があり、それでも駄目なら警察がある。

ところが、行事は学校の中に非日常的な空間を作ることにより、日常的な教師-生徒の関係をぶちこわし、全く違った関係を作りあげることができる。もし、学校が授業だけで成り立っていたら、生徒の評価は学力だけで行われ、「落ちこぼれ」た生徒が生き抜いていくことは非常に難しくなる。人間の価値が英語や数学の点数できまるわけでないことをわからせるために、行事は重要である。

行事を通して、いわゆる「学力」とは違った、人間にとって大切な力が試される状況を作り出してゆくことが出来た時、学力評価とは全く別の価値基準を生み出すことができ、いわゆる「おちこぼれ」た生徒が生き抜いてゆくことができる。生徒の中に、「共に生きる」関係をつくり出し、教師が権力としてではなく、権威のある指導者として登場するような行事を作りだすことこそが、私たち教師が行う最も大切なことである。

その十二「生徒を道徳的に断罪するな!」

生徒が問題を起こすと「悪いこと」をやったと考え、殆どの場合、教師は反省させることを目標とする。しかし、教師は神ではない。他人を道徳的に断罪する位置にはいない。問題を起こした生徒には、①生徒を傷つけないこと,②道徳的に断罪しないこと,を意識して対応すればよい。

その十三「やったことの理由を聞くな。」

問題を起こした生徒に、「どうしてそんなことをしたんだ!」と詰問調に質問しても、「別に」という答えがはね返ってきて、教師はカーッとし、「別に、とは何だ」とケンカ腰になっていく。生徒はその時の気分で行動することが多く、「別に理由なんてない」のである。たとえ、理由を聞いたからと言って、どうしようもないのである。「理由がわかったからやってもいい」とは言えないし、たとえ理由があったとしても、それはその生徒の心の領域に属することだから、教師が聞いたってどうにかなることではない。

その十四「生徒を説得しようとするな!」

問題を起こした生徒にやったことがどうして悪いのかを説得し、「これから二度とやりません」などと空約束をさせるべきではない。一度やったことを二度、三度繰り返すことは、十分にあり得ることであり、自分のやったことを整理させ、「まずかったな」の一言でいいのである。

それより、やったことの責任の取り方を教えるべきである。これを「処置」と呼ぶ。他人に迷惑をかけた場合は、謝罪し、具体的に償えるものは償わせる。そして、自分に何かを強制することによって、今後頑張っていくことを教師が示すのがよい。処置の実行には、最後まで教師が立ち会い、手助けをし、やり遂げさせねばならない。

また、保護者を呼んで説教するというのは、殆ど意味がない。特に学校内の出来事であればなおさらである。学校内の出来事は、教師の責任領域であり、相手にけがをさせた場合でも、保護者よりも教師に責任があると考える。

その十五「処理できなければ警察へ行け!」

教師の指導から離れてしまった場合は、警察に任せるしかない。それをいい加減にするから問題が大きくなるのである。社会で生きていくための,公の人間として生きていくためのルールをしっかりと教えておくことが大切なのである。

その十六「教師は体制的な存在である。」

学校は、国家が必要とする国民をつくるために作りだされた。その仕事を担っているのが教師であって、個々の教師がどのような考えをもっているか,どういう気分を持っているのかは全く関係なく、その存在そのものが体制的なものである。

生徒に対し、命令し、自由を拘束し、あるいは差別もし、処罰もするのが教師である。したがって、教師は生徒と基本的に敵対関係にあると言わざるを得ない。それをいい加減にして、生徒となれなれしい関係(友達のような関係)を持とうと考えるのが間違いのもとである。教師が生徒に対して自分の立場をハッキリ示して迫っていけば、生徒は反抗しながらも、自分を作っていくことができる。しかし、その関係が曖昧になった時、生徒は自分を作ることができず、堕落してしまうだけだ。

ゆとりある「公私混合」

最近は、何でも機械化されて、すっかりデジタル化しています。しかし、人間はもともとアナログな生き物です。あまり、何でもかんでも、デジタル思考をするとかえってストレスを溜めかねることにもなりかねません。

仕事をとるか家庭をとるか,仕事か趣味か,仕事タイムかプライベートタイムかというように二者択一で考えることは、まさしくデジタル思考です。しかし、実際の生活は、ONとOFFが渾然一体となっており、その混沌を楽しんでしまった方が楽だと思います。仕事のアイデアが酒場のカウンターでふと浮かぶこともあれば、休日の散歩で浮かぶこともあります。その確率は、もしかすると、会議の時間より多いかもしれません。

酒の席で仕事の話をすると嫌がる人がいます。また、仕事とプライベートを厳密に分けたがる人もいます。このように、ONとOFFをきっちりと分けるデジタル思考タイプの人の考えの根底には、基本的に「仕事は苦しいもの,嫌なもの」という考えがあるようです。こういう人は、ONの時間が長くなり、OFFがしっかりととれないと、ストレスを必要以上に溜め込んでしまうのです。会議が長引いて、5分退勤時間が遅れたことに異常に腹が立つとか・・・

特に日本人は、「清濁併せ呑む」という言葉もあるくらい、アナログでファジーな生き方や考え方が得意な民族です。「好きこそ物の上手なれ」といわれますが、仕事が好きなら、仕事の進め方もうまくなり、結果としてOFFの時間も作れるようになるものです。私は、「ゆとりある公私混合」を薦めます。

教師としての使命感(沖縄県)

どこの自治体も、教師としての心構えや使命感などについて、まとめた冊子を出していますが、沖縄県教育委員会が特に初任者向けの教師に出している冊子は、大変わかりやすく、的を得ていると思います。

ある卒業生からの手紙

教師というお仕事は、想像以上に大きなものです。

ある意味で特権を持っていると思います。ちょっとした一言が、子供たちを良くも悪くもしてしまう。

23・24歳のある程度人間的に出来上がりつつある医学生を相手に講義していても、ふと自分の言葉が彼等にどんな影響を及ぼすのだろうかと、身の引き締まる思いをすることがあります。 どうぞ、沖縄の子供たちが誇りを持って自分たちの文化を大切にし、より正しく生き抜いていけるようにご指導くださいますよう、自分の命も人の命も大切にする人間に成長しますようご指導ください。

優れた教師の条件

①教職に対する強い情熱

②教育の専門家としての確かな力量

③総合的な人間力

教師としての基礎・基本

◎ 学校は、教科と集団生活という家庭では担うことができない教育を行う場である。学校と家庭は、常にその役割を補完しながら、児童生徒の教育を進めていかなければならない。

◎ 「教育は人なり」といわれるように、学校教育の成否は教員の資質能力に負うところが極めて大きい。

◎ 高い教養や知識、高度な専門性も、豊かな人間性に支えられてはじめて意味を持つ。

◎ 教員の職務は、人間の心身の発達にかかわっており、その活動は、子どもの人格形成に大きな影響を与えるものである。

◎ 使命とは、大辞泉では「使者として受けた命令。使者としての務め。」「与えられた重大な務め。責任をもって果たさなければならない任務。」とあり、大辞林では「使者として命ぜられた命令・任務」「与えられた重大な任務。天職。」とある。

◎ 使命感とは、大辞泉では「自分に課せられた任務を果たそうとする気概。」とあり、大辞林では「使命を成し遂げようとする責任感。」とある。

優れた教師であるために・・・

1.児童生徒は、一人一人がかけがえのない存在である。

2.教師としての使命感を大切にしよう。

3.家庭や地域社会との連携を深めよう。

4.自己研鑚につとめよう。

今後、特に教員に求められる具体的資質能力

1.地球的視野に立って行動するための資質能力

①地球、国家、人間等に関する適切な理解

例:地球観、国家観、人間観、個人と地球や国家の関係についての適切な理解、社会・集団における規範意識

②豊かな人間性

例:人間尊重、人間尊重の精神、男女平等の精神、思いやりの心、ボランティア精神

③国際社会で必要とされる基本的資質能力

例:考え方や立場の相違を受容し、多様な価値観を尊重する態度、国際社会に貢献する態度、自国や地域の歴史・文化を理解し尊重する態度

2.変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力

①課題解決能力等にかかわるもの

例:個性、感性、創造性、応用力、理論的思考力、問題解決能力、継続的な自己教育力

②人間関係にかかわるもの

例:社会性、対人関係能力、コミュニケーション能力、ネットワーキング能力

③社会の変化に適応するための知識及び技能

例:自己表現能力(外国語コミュニケーション能力を含む)、メディア・リテラシー、基礎的なコンピュータ活用能力

3.教員の職務から必然的に求められる資質能力

①幼児・児童・生徒や教育の在り方に関する適切な理解

例:幼児・児童生徒観、教育観(国家における教育の役割についての理解も含む。)

②教職に対する愛着、誇り、一体感

例:教職に対する情熱・使命感、子どもに対する責任感や興味・関心

③教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態度

例:教職の意義や教員の役割に関する正確な知識、子どもの個性や課題解決能力を生かす能力、子どもを思いやる力、カウンセリング・マインド、困難な事態をうまく処理できる能力、地域・家庭との円滑な関係を構築できる能力

沖縄は中国や北朝鮮からの脅威と米軍基地問題などを抱え、日本政府から遠くにあります。「自分たちの住んでいる所は、自分たちで守らなければならない」というような気概を教育界にも感じます。

その他の都道府県で出している教師向けの冊子で、目をひいたものを2つ紹介しましょう。

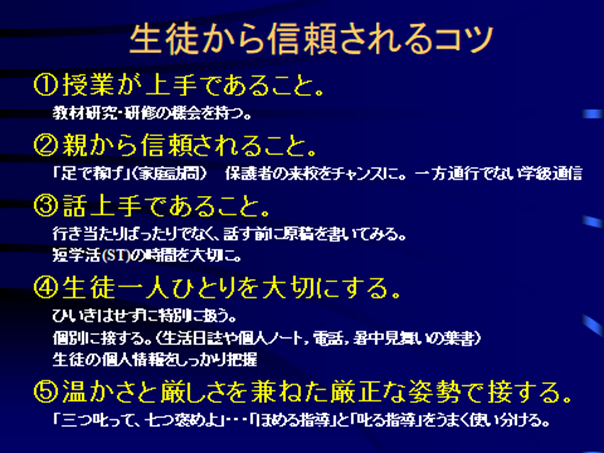

教師の信頼される条件(千葉県)

千葉県総合教育センター

1.児童・生徒を理解する力(話の分かる先生)

2.豊かな想像力(アイデアのある先生)

3.授業の力(教え方の上手な先生)

4.学級の諸問題を解決する力(いろいろな問題を解決してくれる先生)

5.学級の環境を整える力(人的・物的な環境を整えてくれる先生)

6.コミュニケーションの力(話好きでおもしろい先生)

7.自己の指導力を分析する力(自分に厳しい先生)

「思いやり」の生徒指導を実践するための基本的教育理念

兵庫県教育委員会、兵庫教育大学大学院教授 上地 安昭教授

『有能な教師の行動(態度)や性格特性は、専門家としてのカウンセラーに望まれる資質条件と一致する。』

①人間の本性は「善」である。

②形式よりも内容に意味がある。

③知育は教育の全てではない。

④個別指導は、人間尊重の教育の基本である。

⑤治すことより理解することが優先する。

⑥絶えず学ぶ者のみが教える資格を有する。

教師の思いやり行動=「共感的理解」+「尊厳的態度」

無我の境地で

仏説・遺教経の中に、

「一切の苦の因は 我より生るると知るとき 世界の意味が変わる 世界は元のままでも考え方の転換によって 我を強く深く 生かし直す力となる」という言葉があります。

私たちには六つのむさぼりがあるといいます。

①貪:どん(むざぼり)

②瞋:しん(いかり)

③癡:ち(愚痴)

④慢:まん(我慢増長慢)

⑤疑:ぎ(うたがい)

⑥見:けん(我見)

自分を中心にものごとを考え、組み立ててばかりいると、結局、自分で原因を作り、自分で苦しむことになるのです。

そのような自分から逃れるには、「無我」の境地を作り出すしかありません。

①不怒無我(我無ければ、怒らず。)

②不欲無我(我無ければ、欲ばらず。)

③不恨無我(我無ければ、恨まず。)

④不悲無我(我無ければ、悲しまず。)

⑤不妬無我(我無ければ、妬まず。)

⑥不囚無我(我無ければ、囚われず。)

世の中で一番身近で大切なのは自分ですが、自分を世界の中心におき、自分本位に物事を考えると、結果的に苦しむのは自分であるのです。

自分のためだけに仕事をしている人は、いつも不平不満ばかり言っています。本当に子どものことを考えて仕事をしている教師は、不平不満などいうことはありません。

教師は公人であって、決して私人ではありません。まさしく「無我」の境地で公人として仕事に専念しようではありませんか。

遊ぶように傍楽

日本、いや世界中のほとんど全ての教師は、真面目に教育活動に携わっていると思います。しかし、本当に「プロ」と言えるかと問われると、そうでない教師もいるでしょう。

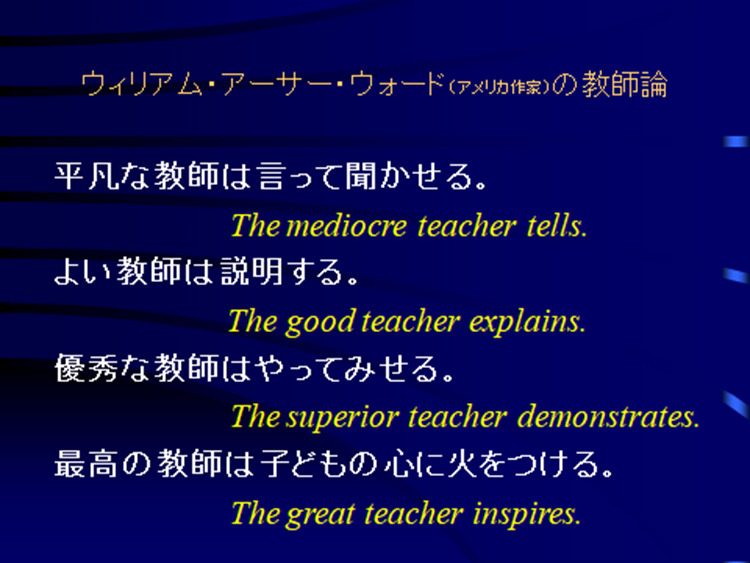

アメリカの牧師であり、教育哲学者のウィリアム・アーサー・ウォードが教師を4つのタイプにして紹介しています。

平凡な教師は言って聞かせる。

よい教師は説明する。

優秀な教師はやってみせる。

最高の教師は子どもの心に火をつける。

プロの教育者は、4つ目の子どもの心に火をつける最高の教師のことでしょう。

ただ、特に昨今の日本の教師は、夢や希望を抱いて教師になったにもかかわらず、その激務やストレスの多さによって、プロとして楽しんで仕事をしているかというと「ノー」という返事が多いと思います。

YouTuberで心理カウンセラーのラッキーさんという方が、「仕事を楽しくする10の方法|という動画を出しています。

1.毎日8時間寝ましょう。

2.通勤・昼休みに陽気な音楽を聴こう。

3.職場に好きな人をつくる。

4.ニコッと口角を上げて仕事をしよう。

5.ちょっと高価なものを使おう。

6.デスクに鏡を置こう。

7.仕事を「自分なりの目標」に変換しよう(自己決定感)。

8.昼休みは公園に行こう(グリーンエクササイズ)。

9.収入の1割を専用口座に貯金しよう。

10.自分の仕事に役立ちそうな本を読もう。

そして、「遊びはやればやるほど飽きてくるが、仕事はやればやるほど楽しくなる。」「仕事を好きになる唯一の方法は、楽しくなるまで一生懸命にやること」と述べています。

|

【中古】 どんな仕事も楽しくなる3つの物語 / 福島 正伸 / きこ書房 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 価格:328円 |

![]()

プロの教育者(プロ教師)『心得』『ハンドブック』

プロの教育者(プロ教師)の心得

子どもをEducationする(教え、育てる)のに、忘れてはならない大切な2つのことがあります。それは、

➀「手本になる」こと

②「愛和」の心

です。教育という営みは、『憧れの伝染』なのです。

もちろん、物理的な仕事環境は改善していかなければいけませんが、児童・生徒・学生たちが憧れる存在であるためには、まず、教師自身が仕事を楽しみ、プロの教育者としての心構えをいつも持っていなければならないと思います。

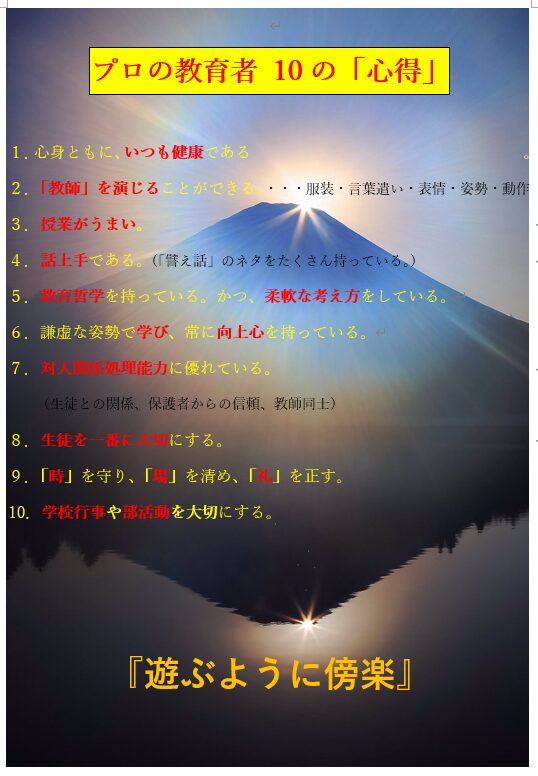

私の考える「プロの教育者(プロ教師)10の『心得』」をあげておきましょう。

1.心身ともに、いつも健康である。

2.「教師」を演じることができる。

・・・服装・言葉遣い・表情・姿勢・動作

3.授業がうまい。

4.話上手である。(「譬え話のネタ」をたくさん持っている。)

5.教育哲学を持っている。かつ、柔軟な考え方をしている。

6.謙虚な姿勢で学び、常に向上心を持っている。

7.対人関係処理能力に優れている。

(生徒との関係、保護者からの信頼、教師同士)

8.生徒を一番に大切にする。

9.「時」を守り、「場」を清め、「礼」を正す。

10.学校行事や部活動も大切にする。

『遊ぶように傍楽(はたらく:傍を楽にする)』教師でありましょう。

プロの教育者(プロ教師)ハンドブック

プロの教育者であるために・・・「頑張る」を考えてみませんか?

いつも手元において、自己の実践を振り返れるように、A4サイズのプリントを8分割したハンドブックを携帯するようにしています。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

まとめ

プロの教育者(プロ教師)になるためには、日本の製紙王、藤原銀次郎の「愉快に働く法十カ条」、アサヒビール中興の祖、樋口廣太郎の「仕事十訓」、川越市立川越第一中学校、河上亮一の「プロ教師になるための十六章」、沖縄県教師としての使命、ラッキーの「仕事を楽しくする10の方法|に学び、遊ぶように傍楽ことです。

遊びはやればやるほど飽きてきますが、仕事はやればやるほど楽しくなります。仕事を好きになる唯一の方法は、楽しくなるまで一生懸命にやることです。