協調性のじゃんけん

じゃんけん ほい

皆さん、おはようございます。

今回は、まず、じゃんけんをしましょう。

ただし、このじゃんけんは「グー」と「パー」しか出せません。そして、「パー」を出して勝てば3ポイントもらえます。もちろん、「グー」を出して負ければ0ポイントです。

しかし、お互いに「グー」を出してあいこなら、互いに2ポイントがもらえます。また、お互いに「パー」を出してあいこなら、互いに1ポイントがもらえるというルールです。

では、5回連続でやってみましょう。

(私は「グー」「グー」「パー」「グー」「グー」)と、1回だけ「パー」を出します)

さて、何点とりましたか? 5回の合計点(8~13点)は、いくらでしたか?

実は、これは心理学の「囚人のジレンマ」という実験を応用した実験で、本来ならば、2人組で12回のじゃんけんをし、最初の10回を記録して、そこからお互いの心理をはかろうというものです。また、この実験は「協調性」をはかるもので、実験室でちゃんとした実験者によってやるものですから、安易に皆さんがやってはいけません。お互いに心のしこりを残すこともある危険な実験です。だから「囚人のジレンマ」というのです。

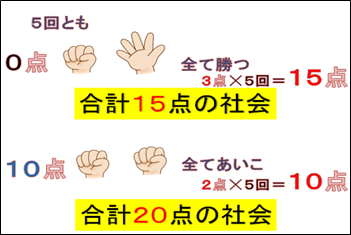

さて、今回は5回だけのじゃけんをしましたが、もし、私がすべて「グー」を出し、あなたがすべて「パー」だったら、あなたは3点×5回=15点ですが、私は0点となります。しかし、私も負けじとすべて「パー」だったら、あなたも私も、1点×5回=5点ずつ、トータルで10点ですね。

ところが、もし、あなたも私も5回とも「グー」だったならば、お互いに2点×5回=10点ずつ、トータル20点が入ります。「グー」を出すには勇気がいりますよね。相手も「グー」を出してくれると信頼しないと出せませんから……。

よりよい社会を作っていくには、「パー」を出し続けるべきでしょうか、それとも相手を信じて「グー」を出すべきでしょうか。

「囚人のジレンマ」

「囚人のジレンマ」とは、各人が自分にとって一番魅力的な選択肢を選んだ結果、協力した時よりも悪い結果を招いてしまうことです。

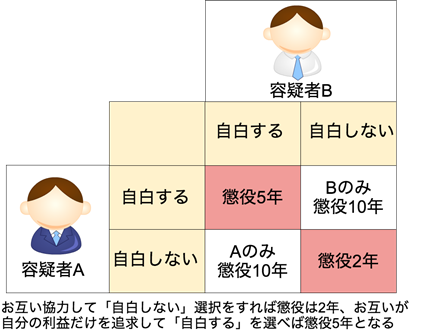

ある犯罪に関する容疑で捕まった2人の容疑者が、意思疎通の出来ない別々の部屋で尋問を受けます。

この2人が取る選択肢は「自白する」「自白しない」のいずれかですが、自白の状況によって受ける刑罰の重さが異なります。

・1人が自白し、もう一方が自白しない場合、自白した方は無罪となり、自白しなかった方は懲役10年

・2人共自白しない場合は懲役2年

・2人共自白した場合は懲役5年

この場合、それぞれの容疑者がどの選択肢を取るでしょうか。

お互い「相手が自白せずに、自分が自白する」という選択肢が一番魅力的であることは間違いないでしょう。しかし、相手も自白した場合は無罪にはならないというリスクもあります。お互いが「自白しない」という選択肢をとった場合、懲役年数は最も短い2年となります。

「負けるが勝ち」

ところで、冬を越すために南に向かう雁は、V字型編隊を組んで飛びます。なぜでしょうか?

それは、V字型の編隊を組んで飛ぶと、一羽で飛ぶよりも、7割も遠くまで飛べるからだそうです。

前の雁が羽ばたくと、後ろの雁のために上昇気流を作る出すことができ、後ろの雁は楽に飛ぶことができます。後ろの雁はガーガー鳴いて前の雁を励まします。そして、先頭の雁は疲れると最後尾に回って別の雁と交代するのです。

V字型の編隊から脱落しそうになっても、一羽で飛ぶと抵抗が大きいので、すぐに編隊に戻ってきます。

仲間同士、助け合い飛ぶことによって大きな力を作り出し、一羽では考えられないくらい、

遠くまで飛んでいくことができるのです。

鳥ですら、1+1=2ではなく、力を合わせれば2以上の力になることを知っているのです。

(猫だって?)

↓

人生には、「負けるが勝ち」(To lose is to win.)ということわざがあります。勝ち続けることは素晴らしいことかもしれませんが、自分だけが勝てばいいというのではなく、社会全体にとってどうなのかを考えなければならないでしょう。

天国と地獄

ロシアの寓話に「天国と地獄」という話があります。

天国へ行くことに決まった人が、地獄とはどんなところか、一度見ておきたいと思い、許しを得て、地獄へ出掛けました。聞いたり、想像したりしていたのとはおおいに異なり、景色も素晴らしいし、食べ物も豊富にあります。ところが、そこに住む人々は、皆、不平、不満を一杯に表しているのです。なぜかとよく見ると、食べ物はすべて、2メートルもあるスプーンで食べなければならないのです。長すぎて口に運ぶことが出来ず、腹を空かしてブーブー言っているのです。

さて、天国に到着してみると、ここも同じように、美しい景色と御馳走に恵まれています。2メートルのスプーンもあります。ところが、天国の人々は地獄の人々と違って、喜々として暮らしており、満足感に溢れています。食事はと見ると、2メートルのスプーンを使って、お互いに食べさせ合っているのです。お互いに感謝しながら、食べているという、お話です。

己の欲せざる所は人に施す勿れ

中国の儒教の始祖、孔子に、弟子の子貢が尋ねました。

「一言で生涯の戒めとなる言葉はないでしょうか。」

孔子は、「それは恕である」と答えたと言います。そして、「恕」の内容を説明するのに、「己所不欲 勿施於人」という言葉を残しました。すなわち、「恕」というのは、人に対する「思いやり」の心だと言えるでしょう。

「思いやり」の心というのは、人間関係についての黄金律(Golden rule)です。

西欧でも、“Do as you would be done by.”「汝ら人にせられんと思う如く、人にもしかせよ。」(聖書)という言葉が教訓としてあります。

人の気持ちがわからない人の特徴&心理

「思いやり」の心を持ち、周りの人と力を合わせて成果を上げるためにはどうすればいいのでしょうか。

人の気持ちがわからない人の特徴&心理を参考にしてみましょう。

【人の気持ちがわからない人の特徴8選】

特徴1. 自己中心的で協調性が足りない。

特徴2. 人の指摘に耳を傾けず、こちらの意図を汲み取ろうとしない。

特徴3. 基本的に一人で行動することを好む。

特徴4. 思ったことがそのまま口に出てしまうので空気が読めない。

特徴5. 相手のコンプレックスを平気で指摘する。

特徴7. 相手の立場に立って考えることができない。

特徴6. 仕事、恋愛どちらでも相手と合わせる気がない。

特徴8. 他人に興味がない。

【相手の気持ちがわからない人の心理5選】

心理1. 純粋に相手の意見に興味がない。

心理2. 相手の配慮や対応を当たり前だと感じている。

心理3. 基本的に何も考えずに発言や行動をしている。

心理4. 自分の言動や行動に対し、相手が嫌がっているとは1ミリも思っていない。

心理5. 自分のことで精いっぱい

≪参考≫じゃんけんに勝つための7つのテクニック

毎年、「World Rock Paper Scissors Championships」というじゃんけんの世界選手権がトロントで開催されています。賞金合計額は1万ドル、約117万円。参加者はみな、決して「偶然」や「運の強さ」で勝ち上がろうとは考えていません。明確な戦略によって勝利を目指すと言います。

つまり……じゃんけんとはただのランダムや確率ではないわけです。なぜなら、人間は「完全に」ランダムに何かをすることができないためです。ゆえに勝利するためのトリックやテクニックが存在するということになります。「なんだかじゃんけん弱いんだよな~」などという人がいると思いますが、それは戦略がないから、だそうです。

というわけで、じゃんけんで勝ち続けるためにはどのような戦略が必要なのか、そしてどのようなことが可能なのかをみてみましょう。

まず勝つために知っておく必要がある基本的戦術が2つあります。

その1:相手から特定の選択を取り除くこと

たとえば相手がグーを出さないのであれば、こっちはチョキを出し続けていれば勝利可能です。そんなことできるわけがない! と思うかも知れませんが、そんなことはないのです。できるんです。

その2:相手が何を出すかを、直前の動きから見極める

つまり、1つめの方法と組み合わせることで相手を操作し、あるいは予測することで勝利可能、というわけです。この直前の動きというのはじゃんけんを出す手の動きと言うことだけではなく、直前の試合結果なども含みます。つまり深層心理のレベルです。

この2つの基本的戦略の発展系を組み合わせることによって、勝利するためのいろいろな方法が出てくるわけです。

1:初心者はグーを出す

特に男性に多い傾向として、最初にグーを出すそうです。これはグーに「強い」とかそういうイメージ、いわゆる殴るとかそういうイメージを抱いているため、らしい。そのため、初心者相手のじゃんけんでは「パー」を出せば高確率で勝利できるそうです。ただし、じゃんけん世界選手権のような相手がプロの場合は通じません。

2:最初はチョキ

「初心者はグーを出す」ということは、経験豊富な相手の場合は何を出せばいいのかというと、「チョキ」ということになります。初心者ではないのだからグーではない、ということは相手の出すのはチョキかパー。ということはこちらはチョキを出していれば少なくとも負けはしない確率が高い、ということです。

3:2回連続の罠

最初の基本的戦略で述べた中で「相手から特定の選択を取り除く」というのがありましたが、これがそれです。例えば相手がチョキ、次もチョキ、と出した場合です。すると相手が次に出すのはグー、あるいはパーの可能性が非常に高くなります。というのも、じゃんけんにおいては相手に予想されると圧倒的に不利なため、どうしても2回連続で同じ手を出してしまうと、予想されるのを回避するためにそれ以外の手を出す傾向が強いためです。

4:宣言する

あなたが次に何を出すのかをあらかじめ宣言し、そしてその通りの手を出すという方法です。例えばあなたが「次はグーを出すぜ!」と言うと、相手はその言葉を疑っているので、パーを出してきません。ということは、相手はチョキかグーです。ということはやはり、あなたはグーを出せば少なくとも負けはしない、ということになります。そんな馬鹿な! という戦略ですが、実際に効果があるようです。つまり人間心理の攻防と言うことになります。心理戦に慣れていない相手でなおかつある程度考えてしまう人間が相手の場合に有効です。

5:考えるより先に手を出させる

相手が次に何を出すのかを知っているともちろん勝利できます。が、通常は無理です。しかし、可能なシチュエーションが存在します。1回限りの勝負でなく、何回かじゃんけんで勝負する場合に有効です。この場合、次に何を出せばいいのかを考える時間が少なくなればなるほど、直前で最終的に勝った手を出してくる確率が高まります。例えば相手が直前にチョキで勝ったのであれば、同様考える時間が無くなってくると無意識のうちにチョキを出しやすくなります。なので、あなたはグーを出せば最終的に勝ちます。いわゆる成功体験があるとそれから離れられないという心理を利用するものです。

6:出す順番を固定させる

これは手品のテクニックと同様のモノなので、知っている相手には効果がありません。相手とじゃんけんする前に「グーはチョキに勝ち…」と言いながらグーを相手に見せ、次に「チョキはパーに勝ち…」と言いながらチョキを相手に見せ、「パーはグーに勝つ」と言いながらパーを相手に見せます。こうすることで相手の出すパターンが深層心理のレベルで固定され、相手が見た順番で手を出しやすくなります。「キリンキリンキリン…」というように「キリン」と10回言わせてから「鼻の長い動物は?」と尋ねると「キリン」と答えてしまうのと似たような操作です。あるいは手品師が相手に特定のカードを引かせるテクニックとも同じです。(相手に好きなカードを引かせることが実は可能)

7:どうしようもなくなったらパーを出せ

相手もこちらと同等の戦略を駆使してくる相手である場合、最終的に次に何を出せばいいのか分からなくなる、つまり手が読めなくなる場合があります。そういう場合は「パー」を出せばまだましな結果が期待できます。というのも、過去のいろいろなじゃんけん大会で最もよく出されなかった手は「チョキ」だからです。もしじゃんけんが確率のみであるならばどの手も等しく33.3%ずつのはずですが、実際にはチョキが最も低く、出される確率は29.6%。だから、パーを出せば勝てる可能性は高い、というわけです。

|

クリスタルガイザー 水(500ml*48本入)【2shdrk】【クリスタルガイザー(Crystal Geyser)】 価格:3,180円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話 [ 長井 功 ] 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話/長井功【1000円以上送料無料】 価格:1280円 |

![]()

まとめ

「囚人のジレンマ」を応用した協調性のじゃんけんをしましょう。よりよい社会を作るための協調性をどうやって育めばよいかがわかるでしょう。相手の気持ちがわかる人間になるために意識することを逆説的立場から紹介します。

孔子は、一言で生涯の戒めとなる言葉を「それは恕である」と答えました。「恕」の内容は、「己所不欲 勿施於人」、すなわち、人に対する「思いやり」の心です。

「思いやり」の心は、人間関係についての黄金律(Golden rule)です。西欧でも、“Do as you would be done by.”「汝ら人にせられんと思う如く、人にもしかせよ。」(聖書)という言葉が教訓としてあります。

<参考>魔法の言葉ハンドブック(人間関係)