子育て大作戦 ~我が家の子育ては「成功」!?~

成功する子育てとは・・・

皆さん、おはようございます。

アメリカのスティーブン・R/コヴィー博士が書いた「7つの習慣」は、36ヵ国以上で翻訳され、1500万部を越えて出版されています。日本では1996年に出版され、ビジネス書や教育書としては異例のミリオンセラーになりました。

第1の習慣「主体性を発揮し、自分で選択する。」

第2の習慣「目的を持って、終わりを考えてから始める。」

第3の習慣「重要事項・一番大切なことを優先する。」

第4の習慣「Win-Winを考える。」

第5の習慣「まず相手を理解してから次に理解される。」

第6の習慣「相乗効果を発揮する。」

第7の習慣「自分を磨く(刃を研ぐ)。」

さて、この第1~第6の習慣の効果をより力強く発揮させるためには、第7の習慣「刃を研ぐ」がカギを握ると述べています。これは、「自分へ投資する」ことを意味し、コヴィーは、「自分の中にある自然から授かった4つの側面<肉体><精神><知性><社会・情緒>のそれぞれをリニューアル(再新再生)させること」と呼んでいます。

・肉体;健康状態が良好を保っているか?

・精神;ブレない価値観を持っているか?

・知性;日々鍛錬し、正しい情報収集力が身についているか?

・社会・情緒;人間関係や社会的環境が整っているか?

これらの4側面を定期的にバランスよく磨き、向上させることが大切ですが、この話は、子育てについても同様です。

ゲーテは、こんな言葉を述べているそうです。

「現在の姿を見て接すれば、人は現在のままだろう。

人のあるべき姿を見て接すれば、あるべき姿に成長していくだろう。」

“Treat a man as he is and he will be.

Treat a man as he can and should be and he will become as he can and should be.”

何をもって子育てに成功したかというと、人それぞれ価値観が違うように、様々な捉え方があるでしょう。しかし、間違いなく言えることは、いずれ子どもは成長し、親元を離れなければならないのですから、「自立」させることが究極の子育ての目的だと思います。

『健康で、プライドをもち、〝自立〟すること』

よき指導者(教師)との出会い

私はスキーが得意で、学生時代にはスキーのパトロールやインストラクターをしながら、国体を目指してスラローム(回転)競技に取り組んでいました。家族もよくスキーに連れていきました。3人の子どもには、生まれた年から雪に慣れさせ、歩けるようになった途端にスキーをはかせました。

しかし、スキーの滑り方を直接教えたことは一度もありません。

なぜなら、親が教えるということには、時代に合わないことや「我流」があること,また、親が強制して教えようとすると、いずれ必ず、子どもは自主性や意欲を失い、トラブルが発生するケースを、何度も間近で見てきたからです。

スキーに連れて行っても、滑り方を見せることはあっても、決して滑り方は教えず、子どもが滑る様を見守るようにしていました。

すると、いつの間にか、子どもたちはスキーを上達させ、大人になってからは、自分たちで勝手にスキーを楽しむようになっていました。もっと技術を身につけたいと思った時には、自分からスキー学校に入って学んでいました。

「子どもにスキーをさせたい」という私のねらい通りになったのは、

①親は教育環境作りだけをしたこと,

②親が直接教えなかったこと,

③いい指導者(インストラクター)に出会わせたこと,

だと思っています。

私の子育て成功例

運動・スポーツ好きな子に育てる。

私は体育の教師だったので、自分の子どもは、運動・スポーツの好きな子に育てたいと常々思っていました。

学校で嫌々勉強させられたことは、大人になるとすっかり忘れてしまうことがありますが、たとえば、自転車に乗れることやスポーツができることなど、体で学んだことは、一生忘れません。運動やスポーツを身につけるというのは、教養を身につけるというのと同じことだと思っています。

3人の子どもたちをどのようなことを意識しながら育てたかについて述べましょう。

①インナーマッスルを鍛える・・・「高這い」の好きな子に!

赤ちゃんは、人間の進化を1年間でたどって成長します。つまり、寝返りをうってから、ずり這いをするようになり、ハイハイを経て、高這いをし、やがて二足歩行ができるようになります。しかし、あまり早くなら立つことを覚えると、上半身が鍛えられず、O脚にもなりやすいというので、1歳になるまでは立たせないようにしていました。

よく「9か月で歩けた!」などと喜んでいる若夫婦がいますが、とんでもないことです。可能な限り、つかまり立ちなどできないような環境にし、四つ足歩行、つまり「高這い」をさせるのです。

②「逆さ感覚」を身につける・・・倒立のできる子に

ちょうど、長男が1歳になろうかという時、「子どもは歩くよりも先に倒立ができる」という話を聞いたので、半信半疑に実験しました。高這いをしている長男をつかまえて両足を持つと、ちょうど手押し車のかたちで進んでいきます。そのまま止まった時に、足を上方に持ち上げると、なんといとも簡単に倒立をするのです。そして、暫くすると、歩くより早く倒立で歩くようになりました。

幼児は、手足の筋力差はあまりなく、頭が大きいので、逆さにした方が、安定感があるのだと言うことに気がつきました。

その後、鉄棒でこうもりをしたり、側転をしたりすることがすぐにできるようになりました。そして、小学校に入る頃には、どこででも「バク転」ができるようになりました。

③「つかむ」力をつける・・・反射のあるうちに

把握反射の強いうちから、私の指を持たせてぶら下がることを覚えさせました。そのうち、私の手を握ったまま、くるりんパッと逆上がりができるようになりました。幼稚園に入った頃には、高鉄棒でも逆上がりができるようになっていました。

④ボール感覚を高める。

いつも家の中に、様々なボールをころばせておき、投げたり蹴ったり、乗ったりさせていました。そのおかげで、時々、家具やふすまに穴があくこともありましたが、ボール感覚は高くなりました。

⑤家族スポーツ・・・「水泳」「スキー」「テニス」「登山・キャンプ」

「水泳」は、週に1回はプールに連れていっていました。長男は生まれて6か月、次男は4か月、そして長女は生まれて2週間でプールに入れました。お陰で、お風呂で頭から湯をかぶっても泣くようなことは全くなく、泳げないのに水を見ては飛び込むというくらい、水が好きになりました。

「スキー」は、まだ歩けないことから連れていき、最初は私が抱いて滑っていましたが、歩けるようになってからは、ほとんどパンダスキーなども履かずに、普通のスキーを履いて遊んでいました。3歳になる頃には大人顔負けの急斜面を滑って降りていました。今では、全員、スキーでもスノーボートでも1級レベルです。

「テニス」は、家の近くのテニスコートを借りて、家族で賭けテニスをしながら楽しむようにしました。

「登山・キャンプ」はスポーツとは違うかもしれませんが、自然の中で様々なことが学べます。可能な限り、2~3泊のキャンプに行くようにしました。最近は、近隣にもオートジャンプやグランピングの施設が整い、生後1年足らずの赤子でも連れて行ける施設が増えています。

子どもたち3人は、幼稚園~大学(院)まで、ひとつのスポーツだけではなく、野球、サッカー、柔道、水泳、テニス、バレエ、空手、よさこいソーランなど、いずれも全国大会レベルの成果をあげていました。そして、大人になった今も、スキー、ボート、登山・キャンプなどを自分たちの生活に取り入れ、実践しています。

「19点」からの飛躍

長男が中学1年生になり、1学期期末テストがありました。数学のテストを見ると、なんと「19点」でした。

普段、勉強に関しては特に何も言わないようにしていたのですが、

「君は一体、学校に何をしに行っているのだ?」と聞きました。

すると、すかさず、

『部活動!』と胸をはって答えるのです。

怒りに手が震えたのですが、

「君が制服を着て、ご飯を食べさせてもらっているのは、誰のお陰か?」と聞きました。

『パパ』

「では、パパは毎日、何をしている?」

『働いている。』

「そうだ。昔から『働かざる者、食うべからず』と言われているのは知っているね?」

『そんなこと知ってるわ!』(関西弁)

「中学生が『働く』というのは、どういうことだ?」

『勉強』

「では、勉強しないということは、食べられないということだな。」

『うん』

「よし、明日から数学の10分間ドリルを毎日するように。それを夕食前に提出すること。もし、提出できない場合は、ご飯なしでいいね?」

『わかった!』

ということで、夕食前に数学の問題集を見せることを日課にしました。

ところが、1週間ほどたったある日、夕食前の問題集がありません。

「どうした?」と聞くと、

『今日は部活動でしぼられてしんどかったのでやっていない』と言うのです。

「わかった。では、今日は夕食はなしだ」と言って、用意してあった夕食をすべて片付けました。もちろん、家族全員分です。

まだ小学生だった弟や妹は大泣きです。

「お兄ちゃんのせいで、ご飯食べられない!」

その日は、全員、夕食なしで早めに床につきました。

よほど晩御飯なしがこたえたのでしょう。次の日から、長男は夕食前に、数学以外の勉強もやって提出するようになりました。また、弟や妹も同じように、夕食の食卓にその日にやったドリルを置くようになりました。

「君たちは出さなくてもいいんだけど・・・」

『お兄ちゃんみたいになりたくないもん。』

長男は、その後、うなぎ上りに成績が伸びました。そして、弟や妹は、特に勉強面で困ることなく、大学(大学院)までストレートで進学しました。

進路決定・・・「進路対策は早めに!」

中学3年生になると、学校説明会などがあって、初めて希望する高校に行く生徒が多いと思います。しかし、実際に高校に行ってみると、その高校の雰囲気や匂いを感じて、「行きたい!」という気持ちが高まることもよくありますが、すでに学力が伴わず、断念するというケースも多いのではないでしょうか。そもそも、中学3年生にもなって、進学する高校に初めて行くということ自体、遅いと思います。

私はバレーボール部の監督もしていましたが、いつも意識していたのは、生徒に勉強との両立をさせることであり、3年間、休みの日もバレーボールをさせて生徒たちの自由な時間や家族との時間を奪っているのだから、進路まで面倒をみようと思ってやってきました。

その頃は、公立高校と私立高校では、経済的にも学力的にも公立高校の方が上だったので、「部員全員公立高校進学」を目標にしていました。

そこで、中学1年生の頃から、しばしば公立高校に練習に連れて行くようにしていたのですが、中学1年生の時に高校に連れて行くと、早くから「この高校に行きたい」などと言い出すのです。しかも、中学1年生の時の成績が及ばなくても、本気で「行きたい」と言い出した生徒は、その後、メキメキと成績をあげていくことを何度となく経験しました。

長男も中学1年生の1学期の成績は、ほとんど5段階の「3」で、当時、仲のよかった学年主任の先生からは、「勉強はあまりできないけれど、素直な子やなあ」と褒められて(?)いたぐらいです。

中1年生の夏休み、「高校見学に行こう」と2人で出かけました。校区内の11の公立高校を一緒に回り、「どこに行きたい?」と聞いたら、県下ナンバーワンの進学実績をほこるN高校だと言います。「成績はオール5が必要だよ」と言うと、「わかった」と言うのです。

その後、彼なりに努力したのでしょう。中学3年生ではオール5の成績を取り、県立ナンバーワンのM高校に進学しました。

この姿を見て、得をしたのは、弟、妹たちでした。妹など、小学生の時から、「あのバカ兄が行くんだから、私も行って当然」というような態度で、同級生の友達、誰一人として行かなかった(行けなかった)N高校を選んで進学していました。

勉強や仕事をゲームのように楽しめ!

次男は、中学時代、勉強が少し苦手で、テストであまりにひどい点数を取ってくるものですから、私も仕方なく、何回か(特に英語を)教えようとしました。ところが、やる気がないものですから、ほとんど記憶として定着せず、親子喧嘩に至るのが常でした。

テスト直前のある日、部屋を覗くと、案の定、勉強もせず、テレビゲームをしています。

私が「勉強は嫌いか?」と聞くと、

「嫌い」と言います。

「ゲームは?」と聞くと、

「大好き」と言うので、

「じゃ、どうして?」と聞くと、

「勉強はすぐ嫌になるけど、ゲームだったら一日中でも熱中出来るから…」と答えます。

「だから、それがなぜか考えてみなさい。学校の勉強なんて、ゲームみたいなもんだぞ!」

と言うと、なぜか腑に落ちたようで、翌日、「勉強をゲーム化したらよさそうだ」と言ってきました。

それから、しばらくほっておいたのですが、成績がめきめきと伸びてきました。

「一体、どうしたんだ?」と聞くと、

「達成目標を決めたこと、そのためのスモールステップを作ったこと、友達と競うようにしたこと、目標を達成した時に報酬をもらえるようにしたことで、勉強もゲームも同じやり方でコンクエスト(征服)出来ると悟った」

と言うのです。

少しばかり感心しました。

ゲームの要素やデザインを社会活動やサービス開発に組み込むことを「ゲーミフィケーション」といいます。

勉強をゲーム化するために必要な要素は、次の4つです。

①適切な目標(クエスト)の設定

②友達と競ったり助け合ったりするコミュニケーション

③簡単すぎず、難しすぎない丁度良い難易度

④目標を達成した時にもらえるご褒美

要するに、ゲームの仕組みと同じように、「楽しさ」「興味」「目的意識」などを与えることによって熱中度を高め、勉強の効率を上げるのがゲーミフィケーションです。

仕事でも勉強でも楽しくやれば効率がよくなり、成果も挙がります。嫌々机に向かうより、ゲームをするようにワクワクしながら楽しく知識や技能を向上出来れば、しめたものです。

嫌な「勉強」をゲームのように楽しんでやるということを覚えると、将来、「仕事」においても、ゲームのように熱中して楽しんで出来るでしょう。次男は、今は美容看護師として、毎日、遊ぶように仕事をしています。

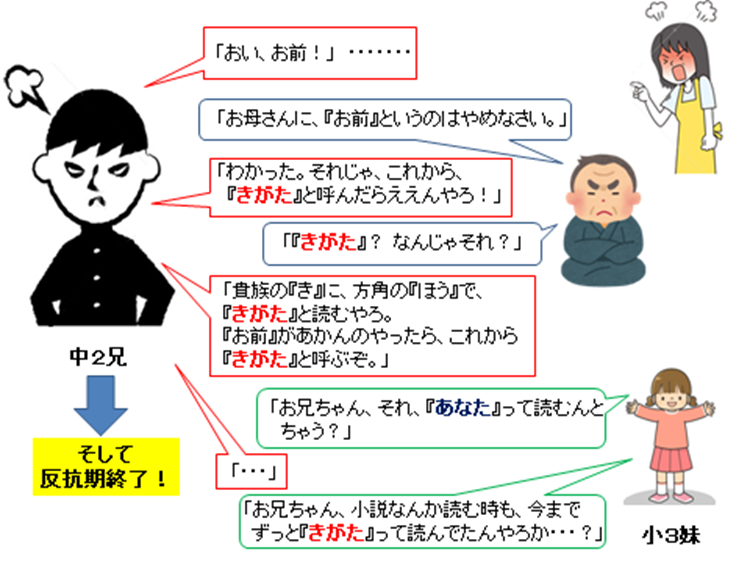

「漢字」で終わった反抗期

長男が中学2年生の時、反抗期のピークでした。

ある日、家に帰ると、母親と口ケンカをして、「お前!」と叫んでいるのを父親の私がとがめました。

私 :「お母さんに、『お前』というのはやめなさい。」

長男:「わかった。それじゃ、これから、『きがた』と呼んだらええんやろ!」

私 :「『きがた』? なんじゃそれ?」

長男:「そんなん知らんのか? 貴族の『き』に、方角の『ほう』で、『きがた』と読むやろ。『お前』があかんのやったら、『きがた』と呼ぶわ。」

一同:(唖然)

妹 :「お兄ちゃん、それ、『あなた』って読むんとちゃう?」

長男:「・・・」

妹 :「お兄ちゃん、小説なんか読む時も、今までずっと貴方を『きがた』って読んでたんやろうか・・・?」

妹は当時、小学3年生。プライドを傷つけられた長男の反抗期が終わった瞬間でした。

長男は、それまでにも、弟や妹に、「ゴミ入れ」を『ゴミにゅうれ』と教えたり、「親身」を『しんしん』と読むと言ったりしていたこともあり、一気に家族の期待を失いました。

「出産VTR」で終わった反抗期

長女の反抗期は、中学2年生の頃がピークでした。まるで磁石の同じ極のように、近づくと離れ、何か言うと、鬱陶しそうな目で睨まれたものです。

ところが、ある日、家に帰ってみると、娘が一人で泣きながらあるビデオを見ていました。

私たち夫婦は結婚してからなかなか子どもに恵まれなかったこともあって、3人のチームドクターで出産に取り組んでいた病院を紹介してもらい、私は3人の子どものすべての出産に立ち会うことができました。そして、3人目の長女の時には、もう慣れたもので、ドクターの指示を受けながら、子どもを私の手で取り出し、へその緒も切らせていただきました。その時の様子を、全てビデオにおさめていたのです。

長女はその出産の時のビデオを見ながら涙を流していて、それから急に態度を変わり、反抗期が終わったように感じました。

子どもに必要な時期に出産の時の話をすることは、とても効果があると思います。それも、何度も何度もしてあげてください。子どもは、その成長に応じて、出産の受け止め方も違いますから・・・。

子育てに使いがちな「ずるい言葉」

子どもとの会話の中で、親が望んでいる答えを引きだすような言い方、つまり、子どもを自分の思い通りにコントロールしようとする言葉を、社会学者の森山 至貴氏が、著書であげています。

■子どもにアドバイスしている時・・・

「あなたのためを思って言っているのに。」

■子どもの意見を聞いている時・・・

「そんな言い方では伝わらない。」

「もっと落ち着いて」

「相手が嫌な気分にならない言い方を」

「なんだ、その態度は。」

■“不当な行為を受けた”と、子どもから訴えられた時・・・

「悪気はないんだから許してあげなさい。」

■子どもから何かしらの講義を受けた時・・・

「文句を言う前に、やるべきことをやりなさい。」

(義務を果たさないと権利は得られない。)

■子どもを諭したい時・・・

「もっと大変な思いをしている人がいる。」

「普通はこうする。」

「皆、そうしている(そうしてきた)。」

「子育てで絶対やってはいけないこと」

アンダーマイニング効果

さて、心理カウンセラーのラッキーさんが、YouTubeで、「子育てで絶対にやってはいけない」をあげています。

子育てで絶対やってはならないことというのは、夫婦喧嘩、愛情不足、体罰、ネグレストなどは、当然のこととしてわかっていると思います。いずれも、これらは、子どもの脳に大きなダメージを与えます。そうではなくて、両親や周りの大人も「悪気もなく、ついウッカリ」やってしまったことが、子どもの人生を台無しにしてしまうことがあるというお話です。最近の心理学や脳科学の発展で分かってきた事柄だそうです。

たとえば、お絵かきの大好きな子がおじいちゃんの似顔絵を書くと、おじいちゃんは嬉しくなって、その子にお小遣いをあげてしまうことがあります。このように、子どもが好きでやっていることに対してご褒美をあげてしまうと、その子は、好きなことが好きではなくなってしまうのだそうです。これが、アンダーマイニング効果です。

「子育てで絶対やってはいけないこと」5選

その1:リターンしない。

子どもの気持ちを言葉にしてあげることが、脳の発達において最も重要です。このような親子のコミュニケーションにおいて、赤ちゃんの仕草や行動が「サーブ」、お母さんが子どもの気持ちを言葉にしてあげるのが「リターン」です。リターンしない親に育てられた子は、脳の発達が遅れ、感情・認識・言葉・記憶を制御する領域同士のつながりが貧弱になってしまい、その結果、精神的・感情的にも不安定な人に育つのだそうです。

その2:子どものストレスを和らげない。

子どものストレスを和らげない」というのは、脱水症状の心に水を与えないのと同じことです。「まだ遊びたいよ-」とかんしゃくを起こした時に「ワガママ言わないで!」と無理ヤリ子どもを引きずっていったり、「男の子なのに、なんで注射が怖いのよ」と突き放したり、泣いてる子どもをほったらかしにしたりするなど、子どものストレスを和らげようとしない親に育てられると、子どものホルモンバランスがおかしくなり、DNAにも悪影響を及ぼしてしまうのだそうです。子どもが幼いうちは、ストレスをすぐに取り除いてあげることがなにより大事です。

その3:子どもと遊ばない。

子どもの相手をテレビに任せたり、スマホを渡して一人遊びをさせたりするなど、親と遊ぶことの少ない子どもは、脳の発達が遅れてしまいます。

その4:子ども一人で食事

家族で食事をしているかどうかが、子供の発達を左右します。具体的には、コミュニケーション能力が遅れるリスクが70倍、理解力が遅れるリスクが44倍という結果が出ています。

コミュニケーション能力と理解力が低ければ、当然、勉強も、人間関係も、仕事も、読書も苦手になります。家族みんなで食事をとること、家族でゆっくり話をする時間をつくることが大事です。

その5:夜更かし

就寝時間が遅ければ、睡眠時間が短くなります。睡眠時間が短いと、睡眠負債が溜まっていき、脳に負担がかかり、事実上「酩酊状態」になります。つまり、酒を飲んだのと同じ状態になるのです。

その結果、やる気が出ない,集中できない,記憶できない,我慢ができない性格になり、それが強いストレスを生んで、勉強が嫌いになる,先生が嫌いになる,学校が嫌いになる,最終的には、自分が嫌いになります。そして、これが問題行動のはじまりにもなります。

「子育てでやった方がいいこと」7選

最後に、子育て大作戦のまとめとして、子育てにおいてやった方がいいことを7つあげましょう。

これは、「子育てで絶対やってはいけないこと」の裏返しでもあります。

1.子どもが好きでやったことには褒美を与えない。

(アンダーマイニング効果)

2.リターンする=子どもの気持ちを言葉にしてあげる。

3.子どものストレスを和らげる。

4.子どもと遊ぶ。

5.家族みんなで食事をとる。

6.夜更かしをさせない。

7.「家族のヒストリー」を話してあげる。

特に、最後にあげた「家族のヒストリーを話す」について、見解を述べたいと思います。

家族の歴史をよく知っている子は、そうでない子より、自制心がはるかに強い,自尊心も高い,情緒が安定している,ストレス耐性が高い,という結果が出ています。つまり、「家族の歴史を知っている度合い」と「心の健康度」は、きれいに比例するのです。

自分の昔話をするのは、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、子どもにとっては、きっと楽しい話になるはずです。ぜひとも、「家族の歴史」を面白おかしく聞かせましょう。

これらのことは、今からやっても決して遅くはありません。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話 長井功/著 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

|

【送料無料】〔予約〕「皆さん、こんにちは」パワースポットが語ってくれた“人生の生き方”/長井功 価格:1540円 |

![]()

まとめ

子育ての究極の目的は、健康に育て、プライドをもたせ、自立させることです。

親が直接教える必要はありません。教育環境作りに配慮し、よき指導者(教師)に出会わせることが大切です。

私の子育ての成功例をあげ、子育てに「ずるい言葉」を使わないようすること、また、「子育てでやった方がいいこと」7選を紹介します。

1.子どもが好きでやったことには褒美を与えない。(アンダーマイニング効果)

2.リターンする=子どもの気持ちを言葉にしてあげる。

3.子どものストレスを和らげる。

4.子どもと遊ぶ。

5.家族みんなで食事をとる。

6.夜更かしをさせない。

7.「家族のヒストリー」を話してあげる。

今からやっても決して遅くはありません。

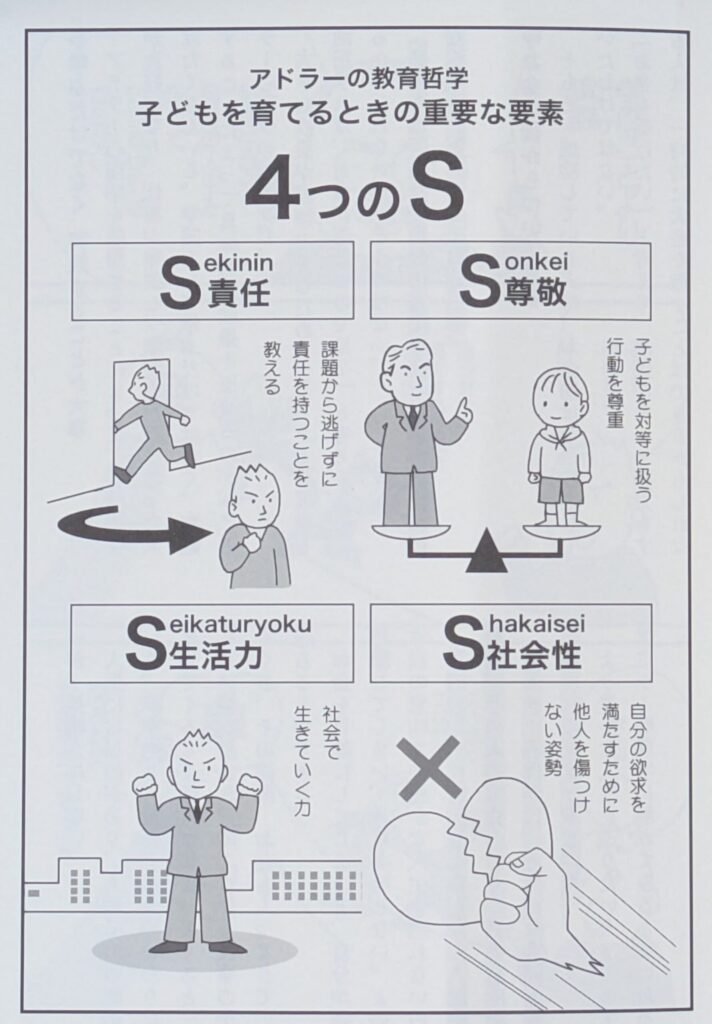

<参考>アルフレッド・アドラー(オーストリア心理学者)の教育哲学「4つのS」