【永久保存版】知らなきゃよかった? 命名(名付け)の際に注意すること・・・

皆さん、おはようございます。

長く教師をしていると、同じ名前の子が同じような性格や行動をすることが多いことに気づきます。

たとえば、「良子」さん。生まれた時から、「良い子」「良い子」と呼ばれてきているわけですから、良い行いをしようとする人に育ちます。一種の「ピグマリオン効果」でしょう。

名付けをするというのは、生まれてくる子どもだけではありません。ペットに名前をつける場合もあるでしょうし、チームに命名する場合もあるでしょう。

そこで、命名(名付け)の際に、知識として知っておきたいことをまとめてみました。

|

価格:6050円 |

![]()

字源

名付けをする際に重視されるのが「字源」と「字画」と言われています。

「字源」とは象形文字が由来ですが、漢字の成り立ちのこと、「字画」とは名前の画数のことです。縁起の良い漢字を考える上では「字画」だけでなく、漢字の起源である「字源」が大事です。

1.縁起が良い左右対称の漢字

(1)名付けに使える左右対称の漢字例

一 英 栄 円 央 音 華 果 栞 貴 杏 京 圭 景 高 亘 士 日 宗 春 尚 真 嵩 崇 昌 茜 晶 章 早 大 奈 南 美 実 平 茉 来 蘭 里 林 基

(2)左右対称の漢字を使った一文字の名前例

①男子向き

亘 嵩 崇 貴 真 高 昌 晶 章 大

②女子向き

円 栞 茜 蘭 南 華 杏 春 里

(3)左右対称の漢字を使った二文字の名前例

①男子向き

晶大 一平 英一 一晶 一貴 一崇 一尚 一真 一昌 貴一 京平 圭一 景一 圭大 亘一 昊一 亘貴 亘大 亘平 晃平 晶一 章一 昌一 尚一 章大 尚大 尚平 章平 晶平 昌平 昌真 章真 晶真 真一 早一 崇一 宗一 宗大 早平 崇平 宗平 大貴 崇章 崇晶 貴晶 貴章 嵩章 嵩貴 崇貴 嵩士 崇士 貴士 貴春 嵩春 貴大 嵩大 崇昌 貴昌 尚昌 尚章 尚晶 尚崇 尚貴 尚士 春貴 英貴 英晶 英章 英崇 英昌 大昌 大士 大晶 大真 大章 大崇 真崇 真大 昌尚 昌士 昌崇 昌貴 昌大 圭貴 圭崇

②女子向き

茜音 茜里 晶華 晶果 晶奈 晶美 晶実 章奈 章美 章実 杏奈 英美 英華 英実 春日 一奈 一美 一実 華奈 果奈 華南 果南 果林 華林 栞奈 貴美 貴実 杏華 京華 貴実 貴美 杏果 杏華 杏果 京果 杏美 杏実 京実 京美 圭果 圭華 里美 里実 奈央 尚果 尚華 尚美 尚実 奈南 奈美 奈実 春華 春奈 春音 春美 春実 英果 日奈 茉央 真央 茉央 茉貴 昌実 昌美 円華 円果 真奈 茉奈 茉南 茉美 真美 真実 茉実 茉里 真里 茉林 美央 実央 美果 美華 実華 実果 美貴 実貴 実来 未来 美来 美里 実里 美奈 実奈 美南 実南 南美 南実 美春 実春 圭美 圭実 里央 里果 里華 里奈 林華 林果

(4)左右対称の漢字を使った三文字の名前例

①男子向き

なし

②女子向き

英里奈 英里美 英里実 日華里 日果里 真奈美 真奈実 真里英 茉里英 茉里華 真里華 茉里果 真里果 茉里奈 真里奈 真里美 真里実 茉里美 茉里実 里央奈

2.健康運が上がる漢字

①男子向き

勇:勇ましく力強い子に育って欲しい

健:体が丈夫で能力を持った子に育って欲しい

正:まっすぐな心を持った子に育って欲しい

基:土台のしっかりした考えを持てる子に育って欲しい

矢:まっすぐと正しい道を進めるように育って欲しい

憩:人々に癒しを与えられる存在になって欲しい

成:争うことなく穏やかな心の持ち主になって欲しい

長:いつまでも成長する心を忘れないように育って欲しい

保:人を助けることができる優しい人になって欲しい

康:健やかで丈夫な子に育って欲しい

将:すすむ

②女子向き

志:心に決めたことにまっすぐに生きられるようになって欲しい

和:穏やかな心で誰とでも仲良くなれる子になって欲しい

加:たくさんの人と触れ合い、影響力のある人になって欲しい

輝:きらきらと輝かしい人生が送れるようになって欲しい

未:未来への可能性や成長を持った子になって欲しい

桃:直観力をもち、人を導くことができる人になって欲しい

芽:元気にすくすくと成長して欲しい

千:たくさんの人を大きな愛で包める子になって欲しい

悠:マイペースで笑顔の多い人になって欲しい

寿:たった一つの命を大切に考えることができるようになって欲しい

加:くわえる

果:おこなう

彩:かがやき

3.家庭運が上がる漢字

①男子向き

玖:気高く気品あふれる人物になって欲しい

富:いつでも豊かな人生を送れるようになって欲しい

裕:おおらかな心を持ってたくさんの人達に恵まれた人生を送れるように

瑛:純粋無垢で人に癒しを与えられる人になって欲しい

蔵:豊かな心と落ち着きを持った人になって欲しい

充:充実した人生を強い心を持って歩んで欲しい

慶:華やかで力強い子に育って欲しい

泰:何事にも動じない包容力の強い人になって欲しい

恵:誰にでも分け隔てなく優しさを持てる人になって欲しい

慈:あたたかな心を持った優しい人になって欲しい

大:りっぱな

輝:きらめく

侑:たすける

陵:おかをこえる

昴:陽が昇る

②女子向き

愛:たくさんの優しさと思いやりを持った子に育って欲しい

珠:澄んだ心とまなざしを持った子に育って欲しい

福:神様から豊かな幸せを与えてもらえるように

安:安心感をたくさんの人に与えられるような大きな器の持ち主になって欲しい

依:飾らない人柄でたくさんの人から愛される素敵な人になって欲しい

円:様々な面で満ち足りた人生が送れるようになって欲しい

佐:助け合いの心を大切にできる子になって欲しい

寧:周囲の人を和ませることができるあたたかみのある人になって欲しい

郁:人と沢山触れ合うことができる教養のある人になって欲しい

朋:多くの友達を得ることで幸せな人生を送って欲しい

未:おわらない

芽:きざし・めばえ

唯:すなお

桃:果実の実

真:まこと

4.仕事運が上がる漢字

①男子向き

航:空をとぶ

聖:道をきよめる

修:まなび、おさめる

暉:ひかりかがやく

怜:かしこい

②女子向き

蓮:はすのみ(縁起がよい)

怜:かしこい

利:技量がある

知:しる・ちえ

望:そんけい

5.金運が上がる漢字

①男子向き

優:すぐれている

朋:なかま

功:てがら

良:すぐれた

陸:おか(地に足をつける)

②女子向き

令:おきて・ほうりつ

衣:たすける

央:真ん中

那:うつくしく・やすらか

明:あかるい

6.才能運があがる漢字

①男子向き

唄:音楽の才能を持った子になって欲しい

映:芸術的な才能に恵まれた子に育って欲しい

詠:古きを大切に芸術に関心や才能のある人物になって欲しい

楽:たくさんの楽しみを見つけられる人生であるように

響:いるだけで周りを幸せにするような広い分野で才能を発揮できるように

吟:詩を自然と口ずさむような才能あふれる人になって欲しい

弦:弦楽器の弓の様にしなやかで強い心を持った人になって欲しい

巧:才能があり、前向きな向上心を持つ人になって欲しい

才:才能にあふれた人になって欲しい

秀:あらゆることに秀でた能力を持った人になって欲しい

②女子向き

織:繊細で細やかな気遣いができる優しい子になって欲しい

知:知性的で学問に秀でた優秀な人になって欲しい

文:知的で教養のある人になって欲しい

絢:美しさの際立つ魅力あふれる人になって欲しい

綾:絹織物の様に洗練された人になって欲しい

庵:和風で日本情緒にあふれた文化を大切にする人になって欲しい

律:学問や芸術の才能に恵まれた人になって欲しい

理:知性豊かで理性的な考えができる人になって欲しい

玲:純粋で清廉な透明感のある素直な人になって欲しい

美:美しい容姿とそれに見合うきれいな心の持ち主に育って欲しい

7.明るい性格になる漢字

①男子向き

旺:活動的で人々の中心にいる存在感のある人になって欲しい

光:周囲の人も巻き込んで明るく照らすことができる人になって欲しい

彰:知的で自分の意見をしっかりと持った人に成長して欲しい

昭:快活でおおらかな人になって欲しい

晶:澄んだ光がきらきらときらめくように魅力的な人になって欲しい

②女子向き

夏:元気で躍動的に行動できる子になって欲しい

笑:いつでも笑顔で幸せな人生が送れるようになって欲しい

晴:澄み渡った心でたくさんの人を和ませる爽やかで明るい人になって欲しい

明:物事をはっきりと見分けることができる人になって欲しい

陽:太陽の様に周囲に元気を与えることができる人になって欲しい

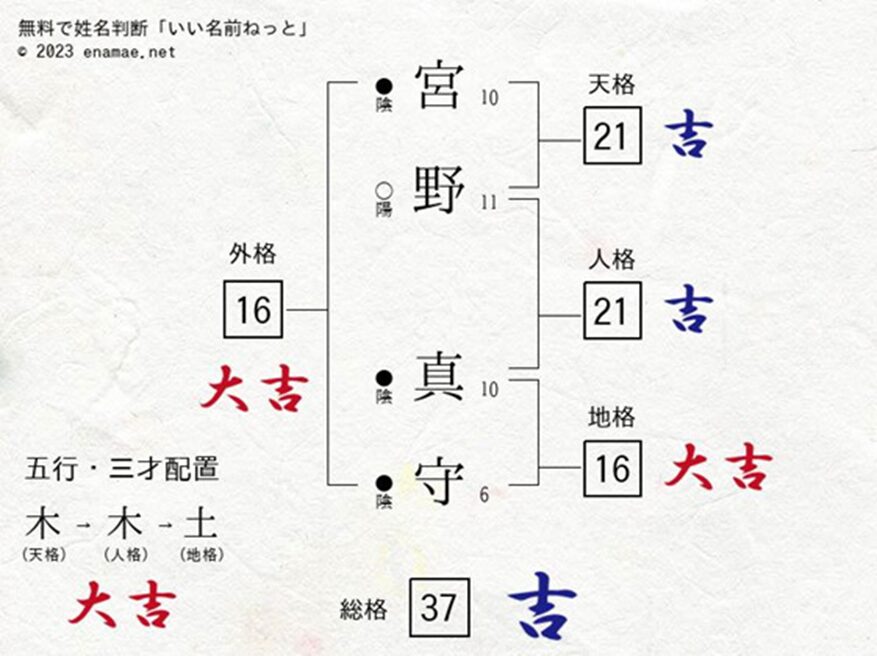

字画による姓名判断

名前の字画については、様々な解釈があり、本当のところ、どれが正しいのかわかりません。

また、旧漢字を使うのか、新字体を使うのかによっても字画は異なります。

たとえば、「気」という漢字は、6画数で、物事の終わりを示す「〆」という文字が入っていますが、旧字体では「氣」で、10画数となり、稲穂の茎をあらわす横線と実をあらわす点で構成される「米」という文字が入っていまから、字画も意味も違った文字になってしまいます。

従って、次にあげる画数による姓名判断は、一例だと思って参考にしてください。

なお、最近、名前を入力するだけで、字画から姓名判断をしてくれるサイトがたくさんあります。

※参考⇒https://enamae.net/

名前を付ける時の字画の3原則は、①健康運、②家庭運、③社会運です。さらに、以下の5つの運を取り上げる場合もあります。

天格:名字の画数を足した数で、家庭や先祖に特有の運

地格:名前の画数を足した数で幼少期から20代後半までの運勢に影響

人格:名字の一番下と名前の一番上の画数を足した数で、50歳から60歳までの運勢に影響

外格:総格から人格を引いた数で学校や会社といった外的な環境を表す。

総格:名字と名前のすべての画数の和で姓名判断において最も重要な数

画数の吉凶と意味

1画(吉)無限の可能性,数の初めである1は万物の期限。生命力が強く、カリスマ性あり。

2画(凶)孤独、離れる。

3画(吉)明るい、芸能、芸術,直観力に優れ幸運を引き寄せる。頭の回転が早く知性にあふれる。

4画(凶)偽善、不安定

5画(吉)協調性がある,感性がよく芸術的才能にあふれる。温厚な人柄で協調性がある。

6画(吉)慎重すぎる,先祖に守られ運に恵まれる。明るく朗らかで、地位・名誉を得る。

7画(半吉)人と衝突しがち,個性的で、独立心旺盛。忍耐強く決断力があり、成功を手にする。

8画(吉)粘り強い、努力を惜しまない,意志が強く、地道に目標を達成していく。努力し高い地位を得る。

9画(半凶)衰弱しやすい。

10画(凶)運気が不安定

11画(吉)真面目に取り組み成功する,順調に運気が上がっていく。人から引き立てや援助を受けられる。

12画(凶)精神的な孤独の暗示

13画(大吉)人気キャラ、器用,最吉数。頭脳明晰で才能にあふれ、感性が豊かで自己表現力あり。

14画(大凶)虚偽、偏った考え

15画(吉)穏やか、信頼,心優しく人を助け信頼を受ける。金運に恵まれ地位と名誉を得る。

16画(大吉)頭がいい、真のリーダー,最吉数。凶を吉に変える強さあり。頭領運あり、人を導いていく。

17画(半吉)突き進む、努力する人,時代の先端をいくスター性あり。華やかで人を引き寄せる力あり。

18画(吉)情熱で目標を成功に導く,バイタリティーがあり、強い信念の持ち主。勝負強く、成功する。

19画(半凶)非凡な才能のため吉兆混合

20画(大凶)ギャンブル、借金

21画(大吉)人を導く,最吉数。頭領運あり、強い信念のもと困難に立ち向かい成功する。

22画(半凶)勘が鋭い、芸術の才能

23画(吉)エネルギッシュ,最吉数。強い生命力を持ち知性にあふれる。頭領運あり活躍する。

24画(吉)クリエイティブ、繁栄,お金に不自由することなく豊かに生きる。努力し着実に成功する。

25画(吉)自立、商売上手,才能や資質に恵まれ思いどおりに幸せな人生を送る。金運もよい。

26画(半凶)成功するタイプと波乱万丈で終わるタイプに分かれる

27画(半吉)強引

28画(半凶)波乱の多い人生

29画(半吉)頭がいい、狡猾,向上心が強く常に上を見ていく。容姿頭脳ともに優れ完璧主義者。

30画(半吉)楽天的、明るい性格

31画(大吉)人が欲しいものをほぼ持っている,最吉数。強い意志と勇気の持ち主。人望あり、指導者として活躍。

32画(大吉)チャンスに恵まれる,すべてが自然とうまくいく強運な人生。素直で明るく才能豊かに。

33画(吉)負けず嫌い,豪快な野心家で、天下を取る運気の持ち主。女の子は強すぎて凶。

34画(半吉)独創的、庶民的ではない

35画(半吉)感受性が高い

36画(半吉)理論的な分析が得意

37画(吉)順応性が高く責任感が強い,控えめでおとなしいが誠実で人柄。高い地位を得て、お金も入る。

38画(半吉)職人気質

39画(吉)社交的、発想が自由,並外れた知識と洞察力の持ち主。全てを吉へと変える力あり。

40画(大凶)プライドが高い

41画(大吉)忍耐強い、努力家,最吉数。スター性があり人から注目される。富と名誉を得られる。

42画(半吉)消極的

43画(半吉)頑固

44画(吉)慎重、誠実

45画(吉)問題解決が得意,意志が強く行動力あり。困難を乗り越えて大きな成功を手にする。

46画(大凶)神経質、迷走気味

47画(吉)勤勉、開花運,明るく広い心で才知にあふれる。強運で意志を貫き心願成就する。

48画(吉)バランスがとれた人格者,知恵と人徳を兼ね備え人をまとめる力あり。頭脳明晰で才能豊か。

49画(半吉)周りに支えられるタイプ

50画(凶)浮き沈みが激しい

51画(吉)堅実、穏やか

52画(吉)生命力、問題解決能力,無から有を生む力の持ち主。先見性があり、人との出会いがよい。

53画(半吉)穏健

54画(凶)想定外の誤算

55画(凶)夢見がち、信念を曲げる

56画(半凶)衰退、欠乏の暗示

57画(半吉)意志が強い,天に味方され芸術や学術方面での成功をする。教養豊かな努力家。

58画(半吉)波乱、災難の暗示

59画(凶)障害や苦難

60画(凶)人間関係の不和

61画(半吉)独立心が強くリーダー向き,カンが鋭く、幸運が訪れるときが分かりチャンスをものにできる。

62画(凶)優柔不断

63画(大吉)天に守られながらすべてが順調に進む,お金に困ることなく豊かに生きられる。愛に恵まれ子孫繁栄する。

64画(凶)孤独、病気、精神的不安定

65画(吉)物事が順調に進む,品格と知性を備え行動力があり。社交性を生かして仕事でも成功。

66画(凶)一家で災難や難病に悩まされる

67画(吉)チャレンジ精神旺盛、才能も人望もある,人とのめぐり合わせよく思い通りの人生に。地位や富に恵まれる。

68画(吉)努力家、どの世界でも頭角を現す,堅実で地に足の着いた考え方をする。まじめに努力をし富を得る。

69画(凶)災難に襲われる暗示

70画(凶)波乱、悲運

71画(半吉)運気は弱いが幸運に転じることも,物事をよく考え、慎重に行動する。安定した幸せを手にする。

72画(凶)不幸を招く

73画(吉)一生平穏に過ごせる,頭の回転が速く行動力がある。経済的に余裕があり家族運がよい。

74画(凶)生涯にわたり不幸な生活になりがち

75画(吉)努力次第で幸福になれる,努力の積み重ねで開運。災厄もなく生涯安泰となる。金運もよい。

76画(凶)災難に遭いやすい

77画(半吉)人生の中年後から衰退の暗示,変化が多くドラマチックな人生となる。後半になるほど運気向上。

78画(半吉)人生の中年ごろまでは成功しやすい。

79画(半吉)精神的に弱く情緒不安定

80画(凶)一生を通じて苦労が絶えない。

人名・名前に使わない方がいい漢字例

次に、命名に漢字を使う際、注意が必要な漢字をあげてみましょう。

1.あいうえお順

あ

亜 中国古代の「皇族の墓」のこと。姿かたちが良くない。見た目に不快を感じる。どもる声。家庭運や健康運に恵まれない。

愛 「旡」「心」「夂」の組み合わせによる「愛」。「旡」は人間が後ろを向く姿、「心」は人間の心、「夂」は人の足を表す。つまり、「愛」とは「人がゆっくり歩きながら後ろを振り返ろうとする心情」を表した漢字。立ち去ろうとする人の姿を表し、家族や異性との縁が薄れる。愛情面で悩みを抱える。運勢は良くも悪くも極端になる。愛=哀となり、愛に飢えた親がつける事が多い。

荒 大きな川の近くには草原に打ち上げられた亡骸(死体)しかない様子を表す。その場所が荒れていて、他にはなにもないことから荒れるという意味が出来上がっている。なぜ、死体なんだろう,なぜ、荒れてしまったのか、疑問は尽きない漢字。

か

数 人を責めている時の髪を崩し乱す状態を表わす。人を責め続ける暗示があり、計算高くなりやすい。事件・事故を呼びやすい文字。

勝 「名前負け」する文字の典型。後半は失速して運気が下降する。 男性は前半が運気上昇、後半は勢いが続かず失速。女性には凶文字。

久 人の死体を後ろから木で支えている形、腰の曲がった老人の足を引き止める形を表し、老人同様に健康上の苦痛を味わうことが多くなる。家族や子どもに悩まされ、人生の足止めを食う暗示もある。ツキに見放されているかのごとく、やることなすことが裏目裏目に出てくることもよくある。柩(ひつぎ)、疚(やむ、やまい)、灸(せめる)など、病気や障害(離婚)の暗示もある。

気 穀物の穂の枝の部分とその実の上に、湧き上がる雲の象形。食べることに困らない。活気や勢いがあり、独特の気質をもって精力的に行動するが、喉の病気に注意。

希 極めて少なく、まばら。希薄。薄いという意味の漢字。

義 美を追求する分野で成功するが、病気や事故などの障害がある。いにしえ(犠牲)。

絆 束縛する。自由のない繋がり。強制。

清 清いの吉作用と、「すずしい」「つめたい」の意から病気や事件(死)の凶作用が交互にはたらく。

九 才が集まるの吉暗示と全てが尽きるの凶暗示を併せ持つ。

勤 事故・金銭トラブルが多い。「くるしむ」「わずか」「疲れる」

研 学問や技芸に秀でるが、自分や相手を削る暗示も強く、対人関係でトラブルの危険。

憲 上半分が『害』と同じ形。目を削り取る処刑を意味するため、掟・法律を表す漢字として使われる。

賢 巨は目、又は手を表し、指で目を貫いている様子を表す。盲目になることで神に仕え、その人には貝(お金)を与えられていたことから、賢(かしこ)いという意味になった。

号 処刑されてしまった人のために大口開けて大声で泣き叫んでいる人を表す。

さ

作 木の小枝を刃物で取り除く象形。創造する力は大きいが、企むと偽物になりかねない。吉凶の作用が激しく、事件を起こしかねない。

幸 刑具の「手かせ(手錠)」を表わす。本人や肉親が病弱であることが多く、家族縁が薄くなる、愛情が歪んだ形で表れるなど、対人関係に問題が生じやすい。

次 人がため息をつく象形。なかなか順番が巡ってこず、待ちくたびれている様子。自分から待っているものが離れていく。

取 又は元々右手という意味で使われていた。戦時中に死んだ相手の耳を手で切り取って首の代わりに持ち帰っていたことから取るという漢字が生まれた。

淑 淑女・紳士としての要素を備え、社会的に認められた人生を歩む運気をもっているが、周囲から立派な人間として求められることも多く、それに応えていくため、苦痛の多い生活となる。やたらと人目が気になり、神経の安らぐことのない人生となる。

順 川の流れが高い方から低い方へと向かい、どんなことがあっても逆行しないことから「道理に従う」ことを意味し、発展性や新展性に欠け、遅れをとるような人生になる。特に女性の場合、理想を追い求めすぎて晩婚になったり、離婚したりするケースが多くみられる。

祥 占いに使われたいけにえの羊を象徴し、吉凶の入れ替わりが激しい。

信 口に刃物を突きつけられている人の様子を表す。つまりこれは真実を言わなければ口を刃物で切り刻むという意味になる。来世で花を咲かせようと願いを象徴する文字で、戒名によく使われる文字。現世では、マイナスに働き、様々なトラブルを引き起こす凶文字。

真 眞=①人がひっくり返ったさま,②首を逆さにかけられた死者の形,③行き倒れの死者、思いがけない事故・災いに巻き込まれて亡くなった人(顛死者(てんししゃ))に由来する文字。

晋 めざましく成長するも、不慮の災いで一気に転落。上昇と急落の人生。

臣 召し使いや家来という意味として古い時代から使われてきた漢字。

節 竹の節目を示しており、文字どおり、人生の岐路が回数となく訪れることを暗示する。好不調の波が激しい生活となり、結果的には忌むべき状況のほうが多い。運のいいときと悪いときの差が大きい。

仙 「不死の人」「天才」「長生き」「世俗を離れた人」「死者(ミイラ)」という意味。

人間離れした偉業の暗示もあるも、肉親との縁には恵まれず、凶作用の危険。事故にも要注意。

た

太 才能が伸びるが、事故・病気に苦しむ。「ふとる」「ふとくなる」

大 両手両足を広げた人の象形。肉体の健康に恵まれやすいが、体を使うことが少ない場合はストレスを溜め、鬱屈する。

妙 若く美しい女性を表し、若く美しい間は幸せですが、中年過ぎから運気は下降し、早くに夫と死別したり、子どもと別れたりと、孤独な人生を余儀なくされる。男性関係でも苦労する。

民 多くの人から支持を受けるも、支配され、障害に見舞われる暗示もある。本来、目を針で貫いて見えなくした奴隷の様子を表す。

津 血がしたたるさまを表し、事件、事故、怪我に要注意。

導 生首を手(寸)で持って道を切り開くさま。

な

直 「不徳を隠した」という意味があり、人名に使うとその不徳が表れ、病弱であったり、孤独であったりと、精神的な苦労の多い人生となる。

七 縦横に切りつけた様子から出来た漢字。古代中国の十字切りと呼ばれる切腹法で、内臓が飛び出た様子を表す。

法 獣を閉じ込めた様子を表し、自由を求めると凶作用が働く。何か縛られたような窮屈感を覚える生活を強いられる。家族縁が薄く、事故を招く。

展 発展・成長を遂げていく要素とともに、事件・事故の暗示もある。

は

白 頭蓋骨の色であり、縁起が悪いとされる。

春 意欲的で活気に溢れ、上昇運が強くなる吉暗示を受けるが、反面、強情で、色恋に溺れやすく、ムリをして病気を長引かせるという凶暗示もある。

光 頭上で燃えあがった意象を示し、中年以降に挫折し、尻すぼみの人生、燃え尽きた人生を暗示する。「切る」「燃え尽きる」の意味から、家庭運や愛情運が弱く、健康にも難あり。

秀 人より抜きんでる可能性大だが、健康と人間関係に落とし穴がある。背中や足の病気があり、頭髪は禿げる。

房 果実や穀物がたわわに実っている姿。しかし、その文字とは裏腹に、何ひとつ実りのない生き方を強いられる。本人が努力するわりに期待通りの結果は得られず、女性は男性で苦労する。

文 表現する分野で才能を発揮するが、表面を飾り立てるという要素が「色情」の方向に強くあらわれ、異性関係で羽目をはずすことが多い。

暴 動物を裂いて日の光を当てて乾かす様子を表す。その方法が乱暴だったことから凶暴や暴走など荒々しい漢字が生まれた。

ま

正 スタートラインに人が横一列に止まっている形。第一歩がなかなか踏み出せず、目の前のチャンスを取り逃がしたり、他人に後れをとったり、何かを踏み越えられないことの多い人生となる。また、意を決して何かをつかんでも、取るに足らないものだったというような辛い人生となる。

万 「萬」は猛毒のサソリの象形文字。豊かな才能に恵まれ、計画性をもつと運気上昇するが、いさかいや病気の暗示がある。

充 力がみなぎる肥満体を表わすが、金銭欲と食欲の過剰に注意。

雅 優雅で美しいという意味から女性の名前に好まれるが、その幸せは独身時代に限定されている。急転直下といえる運命の変化があり、人生半ばから苦悩する。その精神的心労から大病などを招く。子孫が栄えず、苦労している人も多い。

美 大きな羊。体の弱い人になりやすい。

道 手にした人の生首を表す漢字。古代中国では、その首を地に埋めて、まじないとした。古く拓かれぬ道には邪悪な霊が潜むとされた。新たに道に踏み入るには、その邪霊を鎮圧する儀礼が必要で、邪霊に対峙し、それを圧倒するのが「人の首」である。「道」は「人の首を持ちながら進む様」。

報 手かせをはめられて跪いている人に刑罰を与える様子を表す。

素 「たれ下がった糸」で、もつれやすく、周囲の影響を受けやすいという暗示がある。自分の意志を強固に貫く力に欠け、他人に振りまわされる一生となる。苦労を背負い込まされてしまう。

や

由 果実が熟し、ポトッと落ちてしまう状態を示した文字。若いころは青い果実が熟れるように幸福な人生を楽しめますが、いったん地面に落ちたものは二度と元に戻ることはなく、腐敗していく。結婚して家庭を持つと不幸、不運に見舞われるという典型的な忌文字。ある日突然、不幸が襲うという不吉を暗示する文字で、幸せな結婚ができても夫や子どもとの別れがある。

優 人が憂う。喪に服して心が沈んだ人を表す。優美でしとやかな人になる傾向のある反面、健康面や家庭運で悲しみをみる。

夢 ぼんやりとしたもの。夢で終わってしまうという意味が強く、叶えられるのはごく稀である。

唯 たった1つ。孤独。独りぼっち。貴重で大切というより、寂しい印象の意味が深い。

陽 浮き沈みの激しい波乱の人生。家庭運に恵まれない。

義 美を追求する分野で成功するが、いにしえ(=犠牲)という要素を持ち、法名のひとつでもあることから、病気や事故などの障害の暗示がある。

ら

了 手足を巻くようにして包まれた幼児の象形。両腕を切り落とされた子供の姿という説も…。昔の中国ではよそ者を疫病が移るからと嫌悪したが、子供は純粋でよそから人にお菓子をあげたりしていた。そうしたら、村人は怒り狂い、子供の両腕を切り落とした。疫病を伝染させない→終わらせるということで、終了の了という漢字は子が両腕を切られた様子を表している。しかし一が加わればまた一つの命が生まれて子になる。

連 人と足並みがそろった場合は吉だが、独室したり、単独プレイに走ると凶。

涼 多方面の才能に恵まれるも、多くの障害が立ちはだかる。「さびしい」「すさまじい」「うすい」 家庭運が弱く、事故や病気にも気をつけなくてはならない。

遼 「はるか遠く」という距離や時間の隔たりを意味する。何でも性急に結論を求められる現代人には使いこなせない。

わ

若 狂うように踊って、巫女に神が乗り移っている様子を表す。草冠は巫女の手、口は神からのお告げの文を入れる器。巫女が若かったために、のちの若いという意味になっている。

和 「禾」と「口」という文字が組み合わさってできており、語源的には「実りの喜びを口で表すこと」という意味。一旦実ったものは、その後は地に返っていくという自然の摂理を暗示しており、「やがては枯れ果てる」という内容が人生にも表れてしまう。若い頃、幸せに満ち足りた人ほど、晩年は、不幸が降り注ぐ。中年以降に健康面と家庭内で心配ごとが多くなり、配偶者との早い別れがあるなど波乱に満ちた人生を送りがちで、孤独感が膨らむことを暗示し、名前に用いると、大凶という文字の代表格。

2.カテゴリー別

①王族・貴族に関する漢字

妃・皇・貴・王・后・帝

⇒自己主張が強く利己的で、わがままな子どもに育ちやすい。

②悪い水に関する漢字

汰・淀・滞・波

⇒健康運に影響する。

③空空間を表す漢字

宇・宙・虚・窪・明・広

⇒活力のないぼーっとした性格の子どもになりやすい。

④武器に関する漢字

刀・刃・銃・武・剣・竿・射

⇒争う事が好きな子どもになる。

⑤戦闘に関する漢字

闘・戦・争・競・軍・投・兵

⇒気性の荒い子どもになる。

⑥花や植物に使われる漢字

松・竹・梅・花・菊・榎・椿・杏・桃・米・麻・桐・藤・蘭・桂・楓・梨・蔦・苗・稲・葉・菜・梢・幹・梢・樹・桂・草・桐・桜・榎・稲

⇒花や植物は枯れてしまうことから、人生に転落する時期があることを意味する。

⑦動物・十二支に使われる漢字

鶴・亀・虎・象・馬・牛・羊・猪・熊・鹿・蝶・巳・獅・龍・辰・竜・鳥・雛・鶴・蝶

⇒動物は人生が短いことから、人生の変化が激しすぎるという意味を持つ。

⑧金銀鉱物に関する字

金・銀・錫・鈴・鉄

⇒地下鉱石名を名前に使用すると、溶かされてはじめて生きてくるものなので、やがては冷たく凍る人。生を暗示する。本人は堅実に生きてきたつもりでも、ある時を境に溶かされ、型は崩れ、老後の人生は凍てつくということにもなりかねない。

⑨天候・季節に使われるの漢字

霧・霜・雪・露・月・日・照・輝・明・光・暁・朝・夜・夕・星・雨・虹・晴・東・西・南・北・波・浪・水・川・春・夏・秋・冬・晴・空・天・昊・霞・雷・雲・雫・凪

⇒天気や季節はその変化が激しいことから、コロコロと移り気の激しい落ち着きのない子になる。特に四季を表す春、夏、秋、冬の四文字から一文字だけをつけた名前は、自分の人生に陽がさすのは四分の一にとどまる。運気の変化もめまぐるしく、不安定な生涯で、異性運に恵まれない。

3.字画

①名頭に使うと運気が下がる画数の漢字

3、5、9、13、15、19、23画

・3画の漢字:大・丈・万・丸・乃・及・千・土・夕・才

・5画の漢字:左・正・立・広・矢・冬・平・由・永・未・加

・9画の漢字:亮・南・秋・活・海・香・咲・勇・信・風・音

・13画の漢字:遠・園・楽・新・福・愛・準・雅・幹・稚・瑚

・15画の漢字:凛・凜・輪・輝・影・請・穂・憂・潤・慶・徹

・19画の漢字:麗・瀬・艶・羅・鏡・願・識

・23画の漢字:巖・鑑・鷲

⇒親子縁・相続縁が薄くなる。

②名頭に使用すると、いずれも不運を招く漢字

帝・王・皇・命・神・鬼・頭・慶・善・福・徳・喜・嘉・幸・富・吉・宝・寿・実・貴・鳳・凰・龍・角・豊・茂・実・栄・美・麗・満

4.避けたい命名

❶一字名は挫折と孤独を暗示する。

一文字の名前は、先祖代々つづいてきた「姓」の重さを背負いきれずに押しつぶされてしまうケースが多い。重みに耐えかねるように、とくに人生後半から苦悩の多い人生となってしまう。

女性の場合は、結婚してから不運や不幸を背負いやすく、子どものことなので悩みが絶えない。

いつでも雨に打たれる秋草のような運命の暗示がある。人生前半は順調なようでも、私利私欲から身を滅ぼしたり、実家や生家の悩みを背負いこんだりするなど、人生後半にかげりが見える。

❷濁音の入った名前は運命のムラを暗示する。

発音が重く、響きが悪いという感じを受けることから、その人の運命にも強く作用し、あと一歩というところで挫折したり、子どもや家族のことで心配や悩みごとが生じたり、男縁や女縁がなかったりと、とかく苦労の多い人生を送ることになる。

❸「ひらがなやカタカナ文字」の付く名前

やわらかく優しい印象を与えるが、もともとこれらの文字は、漢字が伝来されたあとに、読みやすく、書きやすいようにと、日本流に漢字を簡略化してつくられたものなので、ひらがなやカタカナを名前に使用すると、その人の運勢もおのずとどこか一部分を取り去られていくように運命そのものが崩れる。。あちらこちらにガタが生じて、実りのない人生となったり、他人によって人生が壊される人が多い。

❹運不運の差が極端の忌文字文字

和・幸・正・由・聖・竜・龍・光・節・妙・登・直・貴・順・勝・房・春・夏・秋・冬・雪・風・露・鉄・馬・鈴・銀・夢・久・雅・恵・勇・寿

⇒若いうちは幸せをつかむのですが、人生の一番大事な中年期頃から、後年期に差し掛かる頃から、徐々に、人によっては、急激に運気の衰えが生じる。

❺その他

綾 繁 照 稔 重 克 浄 豊 君 儀 阿 滋 悦 毅 彗 徳 尚 慧 潔 崇 秀 鬼 騎 慈 寿 兵 我 正 好 梅 忍 覚 熙 妙 桜 虎 勲 隆 経 馬 嘉 鶴 政 為 茂 亀 充 義 剛 貞 袈 宗 邦 展 崇 聖 龍

運が上がる漢字の部首20選

1.いと いとへん

糸 いと 糸素系

糸 いとへん 絵細紙線組級終緑練紀給結続約経織績絶総統編綿絹紅縦縮純納綾

人と人を紡ぐ、人と物を紡ぐので、周りの方たちのいろんなご縁を結びつけるということを意味します。人間にとっては欠かせないというものです。

2.おうへん たまへん

王玉 おうへん たまへん 理球珠瑞環琢現班瑠璃 王玉

王も玉も、優れたもの、美しいという意味が語源になっています。自分の中には気づかないけれども、仏教で示す七宝石(金・銀・瑠璃(るり)・硨磲(しゃこ)・珊瑚(さんご)・玻璃(はり)・瑪瑙(めのう))の原石を中に持っていて、磨けば磨くほど自分の能力を発揮することができ、周りの方たちに素晴らしい光を分け与えることができるという意味です。

おうへん・たまへんの字を持つ人はイケメンや美人が多く、上品で気高い、それでいて親しみやすいという人気者も多いようです。また、どんな仕事をするにしても、実力を発揮し人柄の良さで人気を集める傾向があり、姓名判断の五運のバランスも良ければ、進んでいく道で名声と成功を得やすいといわれています。さらに、王を含む漢字には、歴史や文化的背景があります。自分の名前の由来や意味を知ることで、自己認識やアイデンティティの形成にも繋がるかもしれません。

3.こころ りっしんべん

心 こころ 恋思心悪意感急想息悲愛念必応恩志態憲忠忘愛

忄 りっしんべん 快慣情性悟

心を持っている人は「下心がある」といいます。「下心」とは、自分のために相手を騙してやろうということではなく、安定を持って自分の心の落ち着きだったり優しさであったりすることを周りの人に振り分けることができるという心です。下から支えるという心のことです。全ての人たちに恵みをもたらせ、幸せを運ぶ存在でもあるということです。

4.しめす しめすへん

示 しめす 奈祭票禁示

示 しめすへん 社神福礼祝祖

示は、実は神様そのものです。神様の使いが人間のところに降りてくるという場所を意味しています。神様が降りてきた場所では、いろんな備え物を捧げ、お礼をし、祈りを伝えるのです。

特に「奈」という字体は、平らとか、滑らかとか、平和というのを意味しています。

5.きへん

木 き 森木本楽東来業案栄果束末未査条染

木 きへん 校村林横橋根植柱板様械機極材札松梅標桜格検構枝株机権樹棒枚模

木が大地に根付いて、しっかり育っていくという安定、成長、繁栄というご利益があります。そもそも、古代の甲骨文字では、木がのびのびと生い茂っている様子を表現しています。木は家を立てる時には欠かせないものですし、焚きとして火を燃やすことで暖を取ることもできます。人間が生きていくために木の存在は欠かせないものだったです。

「木」きへん・くさかんむりを持つ漢字は、グングンと成長するかのように目上の引き立てに恵まれる暗示があるといわれています。

6.にんべん

人 にんべん 休何作体係仕使住他代倍位億健候借信側仲低停伝働付便例仮価件個似修任備俵仏保供傷仁値俳優佳佑 大 天 美

人徳を持って、人から慕われるような人物であるという意味です。「大」「天」「美」も含みます。

「人」にんべんを持つ漢字を使うと人間関係に恵まれる暗示があるといわれています。対人関係で苦労することの少ない字です。

7 .ふるとり

隹 ふるとり 集雅雑難雄隼 寉=鶴

隹は神様の使いの鳥を意味しており、堂々とした生き方ができる、素早く、物事をしっかり成し遂げる能力が高いという意味になります。

8.かい かいへん

貝 おおがい(かい) 願順頭

貝 こがい(かい) 貝頁買負貨賞費賀賛資責貸貧貿賢

貝 かいへん 貯財

かねへんと同じように、金運とか財運に恵まれる字です。自分の本来持ってる能力をしっかり発揮することができるということになります。「貝」かいへんを持つ漢字を使うと浪費癖がなく、しっかりと締めるところは締めて文字通りお金が貯まるといわれています。

9.かねへん

金 かねへん 銀鉄鏡録鉱銭銅鋼針鏡

財運に恵まれている字で、神様から得られたその光を得て、その名前を周りの人に照らすことで周りの方はその光で持って幸せになることができます。

10.ごんべん

言 ごんべん 記計語読話詩談調課議訓試説許護講識謝証設評誤詞誌諸誠誕討認訪訳論誓謡詠

言葉にして大切なものを伝えるという意味です。自分の言葉で行動をすることで成功に導く力を持っている人ということになります。

11.うかんむり

宀 うかんむり 家室安寒客宮実守宿定害完官察寄富容宇宗宣宅宙宝密

家を意味しており、心を落ち着かせることができる場所があるので、安心して自分自身がしっかり生きていくことができるのです。

12.ゆみ ゆみへん

弓 ゆみ 弓弟

弓 ゆみへん 強弱張引弘弥弦

矢を飛ばして自分に必要なものを手に入れるという役割があります。また、広いという意味もあり、人々に教えを広めるとか、重要なことを広めるという意味にもなります。

13.のぎへん

禾 のぎへん 和科秋秒種積移税程穀私秘利

禾の字の上にあるノは稲穂を意味しており、大自然の恵みを自分自身が受けているということで、食べ物に困らないとかしっかり生きることができるというご利益を得ています。周りに平和や豊かさをもたらす象徴となります。

14.さんずい

氵 さんずい 涼海活汽池泳温漢決湖港消深注湯波油洋流泣漁治清浅法満浴液演河潔減混準測沿激源済洗潮派泉

水は悪いものを流すとか、不浄なものを洗い出すという意味があります。常に自分が綺麗でいられるというご利役があり、周りの人の悪い部分も洗い清めてくれるというご利惑も持ち合わせています。

「氵」さんずいを持つ漢字を使うと、心にゆとりが出来て、生活に潤いが出やすいといわれます。

また、さんずいを持つ漢字を名前に持つ人は、男女問わず肌が瑞々しく、いつまでも若く見える人が多いともいわれます。

15.まだれ

广 まだれ 広店庫庭度康底府序座庁磨

まだれという漢字は岩屋を意味しており、建物の中に自分がいるということです。建物に守られているということで、しっかりと本来の能力を発揮して生きることができるのです。

16.ころも ころもへん

衣 ころも 表衣製裁装裏袈裟

衤 ころもへん 初複補裕

衣は生きていくためには欠かせない着物です。体を守り、悪いものを寄せつけない重要な役割を持っています。

「⻂」ころもへんの部首は洋服や着物のような衣服を表す漢字として使われ、これを名に持つ人は、まるで美しい衣装を身に纏ったような存在感を放ち、華やかで周囲の人を惹き付けるオーラを自然と発している人が多いといわれています。どこにいても注目を浴びる存在となり、人々を魅了します。その魅力は、単に外見だけではなく、内面からも溢れ出るものであり、周囲の人々を心地よい気持ちにさせます。

また、「⻂」ころもへんの部首を持つ人は、洗練された趣味や知識を持ち合わせていることが多く、その知識や経験を周囲の人々に分かち合うことで、さらに多くの人々を魅了しています。

「⻂」ころもへんの部首を持つ人は、まさに天から授かったような特別な存在であり、私たちを魅了し、幸せにしてくれる存在として、今後も注目され続けます。

17.くさかんむり

くさかんむり 花草茶荷苦薬葉落英芽芸菜若蒸蔵著

草は貧弱のイメージもありますが、踏まれても踏まれても立ち上がるということから、我慢強く、繁栄する、しっかり伸びるという力が込められています。

18.たけかんむり

竹 たけかんむり 笑算答第笛等箱筆管節築簡筋策範

竹は一直線によく伸びるので、縁起がいいとされ、成長とか反栄という意味が込められています。まっすぐ立ち上がるという意味があります。

19.にょう

辶 しんにょう 遠近週通道運進送速追返遊選達辺連過逆述造退適迷遺込

廴 えんにょう 建延

走 そうにょう 起超越

夊 すいにょう 夏変

乙乚 おつにょう つりばり 乞乾乳乱也

「にょう」は、目的に向かってしっかり進むことができる、素早く自分の欲しいものを手にすることができるという意味があります。

「辶」しんにゅうを持つ漢字を使うと天運を味方につけることが出来るといわれています。

特に、乙乚(おつにょう つりばり)は、物事を断定するとか、決断するという意味があるので、決断力を持っているという人名になります。

20.おおざと こざとへん

阝 おおざと 都部郡郷郵邦郭

阝 こざとへん阪院階陽隊陸険限際防降除障陛阿隅

阝おおざととは、「邑」(ゆう・むら)という漢字が略されたもので、決められた場所で人がくつろぐ様子を意味しています。村や里に人が集まるという意味です。だから、ゆったりしたとか大きいとか広いということを意味しているのです。

阝こざとへんは、象形文字で段のついた山を意味しているので、「丘」のことです。「丘」というのは古代の認識では神様が折り立った場所という意味があるので、神様との深いご縁が漢字自体にも込められているということです。

ですから、おおざと・こざとというのは、人にとってなくてはならないものを意味しています。つまり、大地の恵であったり、土であったり、その土地や宇宙の神様からご利益をすでに頂いているのがおおざと・こざとということになります。

名前にあると運気が上がる漢字10選

1.玉 王

理 宝 珠 琢 瑠 璃 玉

仏教でいう七宝を運命的に持っており、磨けば磨くほど輝き、運気がよくなります。

2.羽

翼 翔 翁

成功を収めるための強いエネルギーを持っている字です。特に「翁」は財運と人運を兼ね備えた人という意味です。

3.心

恵 愛 徳 志 憲 忠 悟

潜在意識を開き、心に思い描いたことや徳を引き寄せることができます。つまり、心が入っている、心を込めた行動をとることができ、幸運を引き寄せることができるというわけです。

4.羊

美 祥 翔 義

大切な存在で、そのものがおめでたいという意味を持ちます。

5.糸

絵 経 繁 素 紀 結

人間の生活に必要不可欠な存在で、良縁を引き寄せ、人と人をつなぎます。

6.日 火 朱

陽 灯 珠

いいご縁を引き寄せるとともに、欠かせない存在になります。ラッキーな名前と言えるでしょう。

7.青

清 靖 静

大自然の色を取り入れることで心が落ち着き、物事を平穏に成し遂げることができます。清らかさや落ち着きを持ち、その心の平穏が良い運気を招きます。

8.隹(ふるとり)

雄 進 雅 隼 鶴

速く進む、一瞬で物事を成し遂げるという意味があります。スピード感思って物事を成功に成し遂げるというご利益があります。財運・開運を加速度的に引き寄せると言われています。

9.光

輝 晃 耀

光が差し込むことで、財運・金運が上がります。そして、自分が明るくなることで、周りの人をも明るく照らすことができるようになります。

10.干

平 幸 幹

安定して物事が順調に進むことを意味します。穏やかであるからこそ、良い運気を導き寄せることにつながります。

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話 [ 長井 功 ] 価格:1280円 |

![]()

|

「皆さん、おはようございます」授業では教えない“生き方”教育 スライドで語る全校朝礼のお話【電子書籍】[ 長井功 ] 価格:1000円 |

![]()

|

【送料無料】「皆さん、こんにちは」パワースポットが語ってくれた“人生の生き方”/長井功 価格:1540円 |

![]()

まとめ

命名(名付け)するというのは、生まれてくる子どもだけではありません。ペットに名前をつける場合もあるでしょうし、チームに命名する場合もあるでしょう。

字画や字源や部首の意味を知識として知っておきましょう。